メキシコで発生した新型インフルエンザは、全世界に広がり、WHOなどによると、2009年5月19日現在、世界中で42カ国・地域において1万212人の新型インフルエンザ(Swine-origin influenza A/H1N1)感染の確定例が報告されている。また死亡例は82例報告され、WHO、英国、メキシコの研究チームは、今回の新型インフルエンザの致死率は0.4%と推計した。これはメキシコでのデータを基に推計したもので、日本においてそのまま当てはまるとは限らないが、世界で100万人以上が死亡した1957年のアジアかぜ並みとされている。また、感染力も季節性のインフルエンザより高いとする分析結果を報告しているため、医療機関においては院内感染防止対策などを十分に講じる必要がある。

メキシコで発生した新型インフルエンザは、全世界に広がり、WHOなどによると、2009年5月19日現在、世界中で42カ国・地域において1万212人の新型インフルエンザ(Swine-origin influenza A/H1N1)感染の確定例が報告されている。また死亡例は82例報告され、WHO、英国、メキシコの研究チームは、今回の新型インフルエンザの致死率は0.4%と推計した。これはメキシコでのデータを基に推計したもので、日本においてそのまま当てはまるとは限らないが、世界で100万人以上が死亡した1957年のアジアかぜ並みとされている。また、感染力も季節性のインフルエンザより高いとする分析結果を報告しているため、医療機関においては院内感染防止対策などを十分に講じる必要がある。

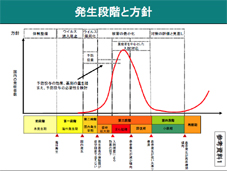

日本において5月16日に神戸で新型インフルエンザの国内感染患者が確認され、発生段階は、海外発生期(国内未発生期)から国内発生早期の第2段階が発動された。5月27日現在では日本国内で364名の感染患者が報告されている。しかし、今回の新型インフルエンザは、新型インフルエンザ行動計画やガイドラインが想定した強毒性のものとは違うため、柔軟運用の観点から、別途「基本的対処方針」等が示されている。

今後、全国的な患者発生の可能性は十分あり、地域の第一線医療を担う開業医に患者が訪れることも想定される。あまり過敏になる必要はないが、基礎疾患をもつ患者が感染すると重症化する恐れもあることから医療機関において対応を準備しておく必要がある。その対応について要点をまとめたのでご利用いただきたい。

発熱外来をおかない医療機関(一般の医療機関)の対応について

5月6日に出された厚生労働省の通知では以下の対応が求められている。

| ●まん延国への渡航歴や患者との接触歴が認められる発熱患者が、発熱相談センターを通じずに発熱外来を置かない医療機関を受診したり、電話による相談があった場合には、まず発熱相談センターに電話で相談し、必要に応じて紹介される適切な医療機関を受診するように勧めること。 |

| ●発熱相談センターの指導に従って発熱者が発熱外来を置かない医療機関に受診した場合は、患者にマスク等を使用するように指導するなど、感染予防に必要な指導を行った上で、当該医療機関が診察すること。 |

|

※新型インフルエンザに係る積極的疫学調査の実施等について

国内で新型インフルエンザが発生した場合には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第15条の規定に基づく新型インフルエンザ等感染症に係る感染症の発生の状況、動向及び原因の調査、及び診断検査等を実施する

(平成21年5月1日厚生労働省結核感染症課長事務連絡抜粋) |

神奈川県内では5月7日現在で24医療機関(県の設置目標は31医療機関)において発熱外来が設置されている。そこでの診断により、新型インフルエンザでないと確定した場合、一般の医療機関で治療を行うことになる。これは、通常の治療として対応する。県では、混乱を防ぐため、発熱外来設置の医療機関名を公表していないため、発熱相談センターに紹介してもらうことになる。なお、発熱外来においては資格証明書による受診であっても通常の被保険者証と同様の取扱いとなることが、5月18日付で厚労省から通知が提出されている。

ワクチンの投与

5月12日現在、日本において新型インフルエンザAに対するワクチンは開発されていない。5月末から6月にかけて準備される見通しとなっている。医療従事者から順次接種して行くことになると思われるが、現時点では具体的な対応は不明。(5月11日の衆院予算委員会の舛添厚労大臣の答弁では、「費用負担をどうするか検討していない」となっている)

薬剤長期投与の利用

今回問題になっている新型インフルエンザについて、糖尿病などの基礎疾患があると抗インフルエンザ薬が効かない事例があると報告されている。そのため基礎疾患がある患者に対し、長期処方を含めて検討する必要が出てくる。5月12日現在、厚生労働省に確認したところ、投与日数制限がある薬剤の長期処方については、インフルエンザの予防を理由では認めるようにする準備をしていないと回答している。

医療機関内の院内感染防止対策

院内感染防止対策の徹底。待合室患者へのマスクの配布や咳エチケットの徹底。痰や鼻汁などの処分管理などに注意する。

濃厚接触者等への抗インフルエンザ薬の予防投与

抗インフルエンザ薬の予防投与は、十分な感染防止策を行わずに、新型インフルエンザウイルスの曝露を受けた者が対象となっている。国内発生早期から回復期にかけて医療従事者はその対象となる。また、感染拡大期までは患者の同居者や患者との濃厚接触者なども対象となっている。抗インフルエンザ薬の予防投与は原則自費となるが、自治体が公費負担を検討しているので確認いただきたい。

第3段階感染拡大期からまん延期における

医療機関における新インフルエンザ対策

(「いまからできる! 一般医療機関のための新型インフルエンザまん延期の診療継続計画作り」参照)

今後新型インフルエンザは、感染が拡大し、第3段階に移行する可能性がある。現在は発熱外来のある医療機関や横浜市民病院をはじめとした感染症指定病院等で対処するが、まん延期に入ると一般医療機関でも原則的に治療の必要が出てくる。(「新型インフルエンザ対策ガイドライン」平成21年2月17日、「神奈川県新型インフルエンザ対策行動計画(第4版)」平成21年4月参照)

そこで一般医療機関が新型インフルエンザまん延期に備えて準備すべきポイントを紹介する。

| 1.医療機関としての対応の方針を明確にする | |

|

● まん延期においても医療の提供を継続する、職員に対する感染予防の徹底などを掲げ医療機関内での意思統一を図る。 | |

| 2.迅速かつ的確な情報収集を行う | |

|

● 今後、ワクチンの開発状況や世界や日本の発生段階などの情報を把握する。また、国や自治体が関連情報やガイドラインを発するので収集に努め、医療機関内での情報の共有を行う。 | |

| 3.患者受け入れ態勢の準備 | |

|

● 実際に新型インフルエンザがまん延した場合、医療機関の職員が何人確保できるか予測する。子どもがいる職員は学校の休校で出勤が出来なくなる可能性もある。 ● まん延期には新型インフルエンザの患者が殺到することが考えられるため、事前に安定している慢性疾患患者に対し長期処方などを検討し、基礎疾患をもつ患者への感染を防ぐ対策を講じる。 ● まん延期においては、事前に患者の状態を確認しカルテに記載しておくことで、ファクシミリによる処方箋の交付が認められることが「新型インフルエンザ対策ガイドライン」等に記載されている。詳細は不明なので、情報を入手次第お知らせするが、各医療機関においても情報収集に努めていただきたい。 | |

| 4.職員の健康管理 | |

|

● 新型インフルエンザのワクチンが供給されたら、各職員に接種を行い、対策をとる。 | |

咳エチケットとは

・「咳・くしゃみの際にはティッシュなどで口と鼻を押さえ、周りの人から顔をそむける」

・「使用後のティッシュは、すぐにふた付きのごみ箱に捨てる」

・「症状のある人は、マスクを正しく着用し、感染防止に努める」

上記について待合室に掲示し、患者さんに周知徹底するのも院内感染防止につながります。

「新型インフルエンザが蔓延している国又は地域」について

メキシコ、アメリカ(本土)、カナダ (5月5日14:00 最終更新)

関連資料・関連ホームページの紹介

- ・ 新型インフルエンザ対策行動計画 (平成21年2月17日 最終改定 内閣府)

- ・ 新型インフルエンザ対策ガイドライン (新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議 平成21年2月17日)内閣府

- ・ いまからできる! -新型インフルエンザまん延期の診療継続計画作り 厚生労働省

- ・ 神奈川県新型インフルエンザ対策行動計画(第4版) (平成17年12月12日策定[平成21年4月改訂])

- ・ 厚生労働省

- ・ 国立感染症研究所感染症情報センター

- ・ WHO

- ・ 神奈川県 新型インフルエンザに関する神奈川県危機管理対策本部からのお知らせ