神奈川県保険医協会とは

開業医を中心とする保険医の生活と権利を守り、

国民の健康と医療の向上を目指す

TOP > 神奈川県保険医協会とは > 私たちの考え > 2025/8/21 政策部長談話「危機に瀕す医療体制の強靭化へ 診療報酬の大幅プラス改定を求める」

2025/8/21 政策部長談話「危機に瀕す医療体制の強靭化へ 診療報酬の大幅プラス改定を求める」

危機に瀕す医療体制の強靭化へ

診療報酬の大幅プラス改定を求める

神奈川県保険医協会

政策部長 磯崎 哲男

◆骨太方針2025の方向転換を歓迎 診療報酬は生活圏での医療を左右する

政府は来年2026年度予算の社会保障関係費の概算要求基準を前年度水準に自然増分4000億円を加算した範囲内とした。厚労省は8月末までに予算要求を提出する。来年度の診療報酬改定に関しては事項要求とし、年末の予算編成で検討となる。

予算編成の基本方針、「骨太方針2025」*1は、従来の「高齢化」増加分を「目安」に歳出抑制、医療費抑制を図る対応を転換し、「経済・物価動向等対応」の増加分をこれに「加算」するとした。医療・介護・福祉・保育等の「公定価格の引上げ」を明示・確約し、「コストカット型からの転換」を謳い、「力強い賃上げ」とともに「経営の安定」を次期診療報酬改定に向けて明記した。これは明確な方針転換である。この「変化」を歓迎し実現を期すとともに、自民党医系議員を中心とした関係者の尽力を多としたい。

この春以降、NHKはじめ医療危機の報道が相次ぎ、生活圏にある医療体制が脆弱であることが多くへ伝播し始めている。診療報酬は医療機関の存否を左右し、医療の質を規定する。われわれは、医療を守るため、医療経営改善と医療向上へ、大幅な診療報酬のプラス改定を強く求める。

◆「経営安定分」の次期改定での確保を明記 前回改定は一顧だにされず

医療費の自然増は、①高齢化、②医療の高度化、③その他の要因がある。2016年度以降、政府の社会保障関係費は「高齢化」増加分を「目安」に、概算要求の自然増分を予算編成で削減し、高度化要因分などは無視してきた。医療現場はそのシワ寄せで経営が逼迫、医療機器・設備の更新や従業員の待遇改善が難しくなり、必然的に赤字経営施設が増加してきた。

物価・賃金の上昇局面での前回診療報酬改定は、岸田内閣の「賃上げ」の旗振りの下、改定率+0.88%の本体分(技術料分)の財源はほぼ全てがベースアップ評価料等の賃上げ分に投入された。しかも生活習慣病管理料等を▲0.25%と算定制限で深堀りをし、その捻出財源も全て賃上げ分へ投入された。つまり、「経営の安定分」の財源は皆無であり、医療機関の経営改善は一顧だにされていない。留意が必要だが改定率の全体は▲0.12%(本体+0.88、薬価等▲1.0%)で、大枠では自然増を削減した中での話である。

「骨太方針2025」は従来の「賃上げ」に加え、次期診療報酬改定での「経営の安定」が書き込まれ、「確実」「的確」な対応を行うとなっている。この分は確実に手当てされることになる。

◆強力な賃上げ 確実・的確に行うためスキームの変更は必須 受付事務の人材流出は盲点

「確実」、「的確」な対応は医療従事者の賃上げも同列であげられ、春季労使交渉の「力強い賃上げ」が指標として触れられている。「平均賃上げ率は5.26%(うちベースアップ分のみで3.71%)、組合員数300人未満の組合の平均賃上げ率は4.70%(うちベースアップ分のみで3.51%)」と脚注で記され、松本・日医会長は改定の際に念頭に置かれると期待を述べている。

しかし、賃上げを企図し導入された「ベースアップ評価料」は、全額を従業員の賃金に充てる設計としたものの、①賃上げ目標2.5%を保証はせず1.2%の最低保証で設計、②制度が複雑で理解が難しく、届出計画書や実績報告書の作成が煩瑣、③医療事務は対象外、などのため、届出は病院で8割強の一方、診療所では2割強*2でしかなかった。幾度か簡素化措置が図られたものの、大きくは変化していない。

「最前線で働く方々の賃上げに、ダイレクトに効果が出るような枠組みで実施した」(財務省主計局・大来志郎主計官)*3とするが、経営裁量へ介入し「資源配分から所得分配へ」(尾形裕也・九大名誉教授)と診療報酬の性格を変質させてまで導入した、この制度の再構築、再設計は必須だと思われる。

いま医療機関の窓口となる受付・医療事務の有効求人倍率は1.61倍であり、全体の1.25倍(R6年)より高い。医療は対人サービスの塊であり、受付事務はその入口となる。検温や予診票記入対応、診察室誘導など診療所、歯科診療所での役割を果たしている。医療職も含め他産業への人材流出を防ぎ、人材確保の観点から、全ての医療機関で力強い賃上げが可能な制度スキームへの変更は必須と考える。

◆診療所の医療費は全体の2割に過ぎない 医療財源の傾斜配分は理がない

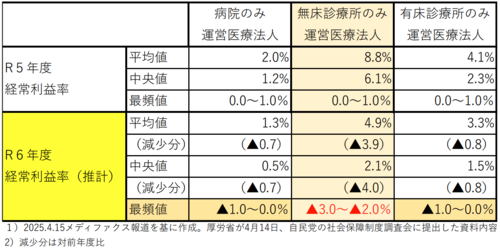

大学病院や自治体病院はじめ病院の経営悪化は多々報じられているが、実は診療所(無床)の経常利益率も、直近データで最頻値は「▲3.0%~▲2.0%」(R6年)と病院よりも悪い。これは厚労省が自民党の会合に提出した推計値だが、前年(R5年)の実績値は最頻値が「0.0%~1.0%」で病院と変わらない。

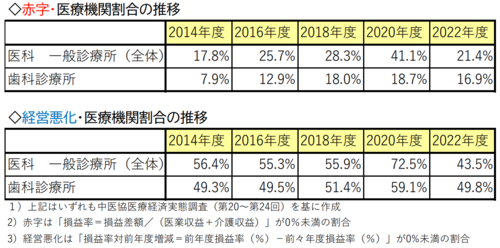

中医協の医療経済実態調査でこの10年、赤字の診療所は増加しコロナ禍初期に4割を超えた(20年)。コロナ関連補助金等が投入されても2割(22年)は厳然とあり、24年の増加は確実視されている。歯科診療所も赤字は2割弱と高い。診療所も歯科診療所も経営悪化は常に5割程あり、医療経営は青息吐息だ。

ここにきて識者らから、医療費の傾斜配分、診療所外来の財源の病院医療への財源移転が語られているが、現実を度外視している。国民医療費の5割は病院の医療費(入院36.4%+外来15.0%)であり、診療所の外来医療費は2割(20.3%)に過ぎない。*4薬局の医療費が2割弱(17.1%)であり若干多い程度である。ちなみに歯科医療費は1割弱(6.9%)であり、薬局の医療費の半分もない。

◆初診患者の8割は診療所が診ている 重症化予防、早期発見 第一線医療軽視は重層構造壊す

診療所は初診患者の8割、外来患者の7割を診ている。疾病の早期発見や疾病治療、重症化予防はじめ第一線医療を担っている。かかりつけ医機能を果たし、中小病院、大病院、基幹病院、大学病院などと連携し、「面」として地域医療を担っている。一次、二次、高次(三次)と、機能分担・役割分担の下、重層構造で地域医療は支えられている。財源移転などの第一線医療の軽視は、この医療的機能分担の均衡を崩し、医療危機の悪循環を生む。既に開業医は4人に1人が「過労死ライン超」状態にある*5。

約10万の診療所が国民医療費2割で第一線を支え、約7万の歯科診療所が国民医療費7%で国民の歯科医療を支えている。約8千の病院が重度や入院医療を担っているが、いずれも経営危機に瀕している。根本問題は、国民医療費の総枠が医療需要とそれを担う医療体制に追いついていないことにある。

◆OTC類似薬や軽医療の保険外しは医療保険の意義を崩す 道理ある負担が筋

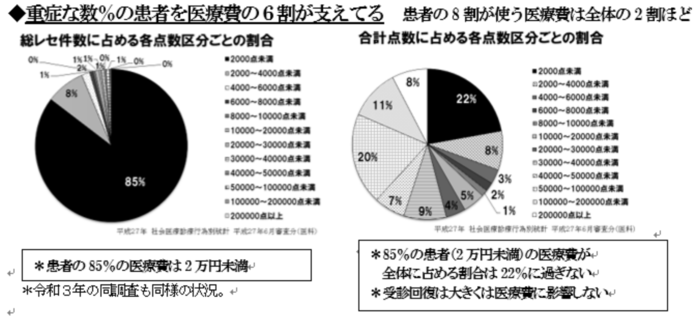

患者の8割が使う医療費は全体の2割に過ぎない。いまOTC(市販薬)類似薬の保険外しや軽医療の保険外しが取り沙汰されている。しかし自己判断での市販薬購入となれば、医療の埒外となり健康被害や治療の遅れによる重症化などの医療的リスクが高まり、医療用医薬品の患者負担に比し数倍も高い金額での購入となり経済負担が増す。軽医療の保険外しもOTC類似薬と同様に自費購入負担となり、軽症でも患者によっては破滅的医療費支出になる可能性が増大する。これでは医療保険制度、保険料拠出の意味が問われ、医療保険の意義が崩れる。

参院選挙を経て、衆参両院とも自民・公明の少数与党となり熟議の時代となった。与野党ともに政策への責任が重くなっている。医療保険は主に保険料と補完的に税金で財源が支えられている。給付と負担はセットで政策が論じられるものであり、財源が痩せ細れば、医療給付は縮小し十分な医療が受けられなくなり、医療体制も深刻な危機に瀕す。

◆900万人が医療・福祉に従事 皆保険制度は社会の統合性維持する最後の砦

骨太方針2025は方向転換したとはいえ、「これまでの歳出改革を通じた保険料負担の抑制努力も継続しつつ」と枷がついている。国民の8人に一人、900万人が医療・福祉に従事している。産業別では、製造業(1,048万人)、卸売・小売業(967万人)に次ぎ3番目に多い(2022年就業構造基本調査)。社会保障充実は、全体への賃上げへ影響のみならず、経済波及効果も大きいことは政府も厚労白書で認めている。

「国民皆保険制度は現在、医療保障制度の枠を超え、日本社会の安定性・統合性を維持する最後の砦」(二木立・日本福祉大学名誉教授)であり、「皆保険制度の機能低下・機能不全が生じると社会の分断が一気に進む」ことになる。

医療保険を棄損させず、医療を守り充実させるため、社会保障関係費は自然増へ「経済・物価対応」増加分を加算し、医療の強靭化を図る、診療報酬の大幅なプラス改定を強く求める。

2025年8月21日

*1:骨太方針2025

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2025/2025_basicpolicies_ja.pdf

*2:論考「ベースアップ評価料、病診で届出格差が顕著/診療所 24%、病院 82%、歯科 21% 賃金改善に資さず」(神奈川県保険医協会医療政策研究室)

https://www.hoken-i.co.jp/outline/22150d70ef8fa377587b87cff5db7f218297e9d6.pdf

*3:メディファクス 2024.9.17「改定による処遇改善、動向を注視 大来主計官「行き渡る努力を」」

*4:診療種類別国民医療費 「令和4(2022)年度 国民医療費の概況」5頁

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/22/dl/data.pdf

*5:「開業医の働き方」調査(神奈川県保険医協会政策部)

https://www.hoken-i.co.jp/outline/h/2019118.html

◆病院・診療所の令和6年度の経常利益率(機械的推計)

◆診療所、歯科診療所の赤字施設と経営悪化施設の割合の推移

◆診療所と病院の外来患者・初診患者等の全体に占める割合

【外来】 診療所 74.8% 病院 25.2%

【初診】 診療所 82.0% 病院 18.0%

【再診】 診療所 72.6% 病院 27.4% (令和5年患者調査(表Z11)より算出)

危機に瀕す医療体制の強靭化へ

診療報酬の大幅プラス改定を求める

神奈川県保険医協会

政策部長 磯崎 哲男

◆骨太方針2025の方向転換を歓迎 診療報酬は生活圏での医療を左右する

政府は来年2026年度予算の社会保障関係費の概算要求基準を前年度水準に自然増分4000億円を加算した範囲内とした。厚労省は8月末までに予算要求を提出する。来年度の診療報酬改定に関しては事項要求とし、年末の予算編成で検討となる。

予算編成の基本方針、「骨太方針2025」*1は、従来の「高齢化」増加分を「目安」に歳出抑制、医療費抑制を図る対応を転換し、「経済・物価動向等対応」の増加分をこれに「加算」するとした。医療・介護・福祉・保育等の「公定価格の引上げ」を明示・確約し、「コストカット型からの転換」を謳い、「力強い賃上げ」とともに「経営の安定」を次期診療報酬改定に向けて明記した。これは明確な方針転換である。この「変化」を歓迎し実現を期すとともに、自民党医系議員を中心とした関係者の尽力を多としたい。

この春以降、NHKはじめ医療危機の報道が相次ぎ、生活圏にある医療体制が脆弱であることが多くへ伝播し始めている。診療報酬は医療機関の存否を左右し、医療の質を規定する。われわれは、医療を守るため、医療経営改善と医療向上へ、大幅な診療報酬のプラス改定を強く求める。

◆「経営安定分」の次期改定での確保を明記 前回改定は一顧だにされず

医療費の自然増は、①高齢化、②医療の高度化、③その他の要因がある。2016年度以降、政府の社会保障関係費は「高齢化」増加分を「目安」に、概算要求の自然増分を予算編成で削減し、高度化要因分などは無視してきた。医療現場はそのシワ寄せで経営が逼迫、医療機器・設備の更新や従業員の待遇改善が難しくなり、必然的に赤字経営施設が増加してきた。

物価・賃金の上昇局面での前回診療報酬改定は、岸田内閣の「賃上げ」の旗振りの下、改定率+0.88%の本体分(技術料分)の財源はほぼ全てがベースアップ評価料等の賃上げ分に投入された。しかも生活習慣病管理料等を▲0.25%と算定制限で深堀りをし、その捻出財源も全て賃上げ分へ投入された。つまり、「経営の安定分」の財源は皆無であり、医療機関の経営改善は一顧だにされていない。留意が必要だが改定率の全体は▲0.12%(本体+0.88、薬価等▲1.0%)で、大枠では自然増を削減した中での話である。

「骨太方針2025」は従来の「賃上げ」に加え、次期診療報酬改定での「経営の安定」が書き込まれ、「確実」「的確」な対応を行うとなっている。この分は確実に手当てされることになる。

◆強力な賃上げ 確実・的確に行うためスキームの変更は必須 受付事務の人材流出は盲点

「確実」、「的確」な対応は医療従事者の賃上げも同列であげられ、春季労使交渉の「力強い賃上げ」が指標として触れられている。「平均賃上げ率は5.26%(うちベースアップ分のみで3.71%)、組合員数300人未満の組合の平均賃上げ率は4.70%(うちベースアップ分のみで3.51%)」と脚注で記され、松本・日医会長は改定の際に念頭に置かれると期待を述べている。

しかし、賃上げを企図し導入された「ベースアップ評価料」は、全額を従業員の賃金に充てる設計としたものの、①賃上げ目標2.5%を保証はせず1.2%の最低保証で設計、②制度が複雑で理解が難しく、届出計画書や実績報告書の作成が煩瑣、③医療事務は対象外、などのため、届出は病院で8割強の一方、診療所では2割強*2でしかなかった。幾度か簡素化措置が図られたものの、大きくは変化していない。

「最前線で働く方々の賃上げに、ダイレクトに効果が出るような枠組みで実施した」(財務省主計局・大来志郎主計官)*3とするが、経営裁量へ介入し「資源配分から所得分配へ」(尾形裕也・九大名誉教授)と診療報酬の性格を変質させてまで導入した、この制度の再構築、再設計は必須だと思われる。

いま医療機関の窓口となる受付・医療事務の有効求人倍率は1.61倍であり、全体の1.25倍(R6年)より高い。医療は対人サービスの塊であり、受付事務はその入口となる。検温や予診票記入対応、診察室誘導など診療所、歯科診療所での役割を果たしている。医療職も含め他産業への人材流出を防ぎ、人材確保の観点から、全ての医療機関で力強い賃上げが可能な制度スキームへの変更は必須と考える。

◆診療所の医療費は全体の2割に過ぎない 医療財源の傾斜配分は理がない

大学病院や自治体病院はじめ病院の経営悪化は多々報じられているが、実は診療所(無床)の経常利益率も、直近データで最頻値は「▲3.0%~▲2.0%」(R6年)と病院よりも悪い。これは厚労省が自民党の会合に提出した推計値だが、前年(R5年)の実績値は最頻値が「0.0%~1.0%」で病院と変わらない。

中医協の医療経済実態調査でこの10年、赤字の診療所は増加しコロナ禍初期に4割を超えた(20年)。コロナ関連補助金等が投入されても2割(22年)は厳然とあり、24年の増加は確実視されている。歯科診療所も赤字は2割弱と高い。診療所も歯科診療所も経営悪化は常に5割程あり、医療経営は青息吐息だ。

ここにきて識者らから、医療費の傾斜配分、診療所外来の財源の病院医療への財源移転が語られているが、現実を度外視している。国民医療費の5割は病院の医療費(入院36.4%+外来15.0%)であり、診療所の外来医療費は2割(20.3%)に過ぎない。*4薬局の医療費が2割弱(17.1%)であり若干多い程度である。ちなみに歯科医療費は1割弱(6.9%)であり、薬局の医療費の半分もない。

◆初診患者の8割は診療所が診ている 重症化予防、早期発見 第一線医療軽視は重層構造壊す

診療所は初診患者の8割、外来患者の7割を診ている。疾病の早期発見や疾病治療、重症化予防はじめ第一線医療を担っている。かかりつけ医機能を果たし、中小病院、大病院、基幹病院、大学病院などと連携し、「面」として地域医療を担っている。一次、二次、高次(三次)と、機能分担・役割分担の下、重層構造で地域医療は支えられている。財源移転などの第一線医療の軽視は、この医療的機能分担の均衡を崩し、医療危機の悪循環を生む。既に開業医は4人に1人が「過労死ライン超」状態にある*5。

約10万の診療所が国民医療費2割で第一線を支え、約7万の歯科診療所が国民医療費7%で国民の歯科医療を支えている。約8千の病院が重度や入院医療を担っているが、いずれも経営危機に瀕している。根本問題は、国民医療費の総枠が医療需要とそれを担う医療体制に追いついていないことにある。

◆OTC類似薬や軽医療の保険外しは医療保険の意義を崩す 道理ある負担が筋

患者の8割が使う医療費は全体の2割に過ぎない。いまOTC(市販薬)類似薬の保険外しや軽医療の保険外しが取り沙汰されている。しかし自己判断での市販薬購入となれば、医療の埒外となり健康被害や治療の遅れによる重症化などの医療的リスクが高まり、医療用医薬品の患者負担に比し数倍も高い金額での購入となり経済負担が増す。軽医療の保険外しもOTC類似薬と同様に自費購入負担となり、軽症でも患者によっては破滅的医療費支出になる可能性が増大する。これでは医療保険制度、保険料拠出の意味が問われ、医療保険の意義が崩れる。

参院選挙を経て、衆参両院とも自民・公明の少数与党となり熟議の時代となった。与野党ともに政策への責任が重くなっている。医療保険は主に保険料と補完的に税金で財源が支えられている。給付と負担はセットで政策が論じられるものであり、財源が痩せ細れば、医療給付は縮小し十分な医療が受けられなくなり、医療体制も深刻な危機に瀕す。

◆900万人が医療・福祉に従事 皆保険制度は社会の統合性維持する最後の砦

骨太方針2025は方向転換したとはいえ、「これまでの歳出改革を通じた保険料負担の抑制努力も継続しつつ」と枷がついている。国民の8人に一人、900万人が医療・福祉に従事している。産業別では、製造業(1,048万人)、卸売・小売業(967万人)に次ぎ3番目に多い(2022年就業構造基本調査)。社会保障充実は、全体への賃上げへ影響のみならず、経済波及効果も大きいことは政府も厚労白書で認めている。

「国民皆保険制度は現在、医療保障制度の枠を超え、日本社会の安定性・統合性を維持する最後の砦」(二木立・日本福祉大学名誉教授)であり、「皆保険制度の機能低下・機能不全が生じると社会の分断が一気に進む」ことになる。

医療保険を棄損させず、医療を守り充実させるため、社会保障関係費は自然増へ「経済・物価対応」増加分を加算し、医療の強靭化を図る、診療報酬の大幅なプラス改定を強く求める。

2025年8月21日

*1:骨太方針2025

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2025/2025_basicpolicies_ja.pdf

*2:論考「ベースアップ評価料、病診で届出格差が顕著/診療所 24%、病院 82%、歯科 21% 賃金改善に資さず」(神奈川県保険医協会医療政策研究室)

https://www.hoken-i.co.jp/outline/22150d70ef8fa377587b87cff5db7f218297e9d6.pdf

*3:メディファクス 2024.9.17「改定による処遇改善、動向を注視 大来主計官「行き渡る努力を」」

*4:診療種類別国民医療費 「令和4(2022)年度 国民医療費の概況」5頁

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/22/dl/data.pdf

*5:「開業医の働き方」調査(神奈川県保険医協会政策部)

https://www.hoken-i.co.jp/outline/h/2019118.html

◆病院・診療所の令和6年度の経常利益率(機械的推計)

◆診療所、歯科診療所の赤字施設と経営悪化施設の割合の推移

◆診療所と病院の外来患者・初診患者等の全体に占める割合

【外来】 診療所 74.8% 病院 25.2%

【初診】 診療所 82.0% 病院 18.0%

【再診】 診療所 72.6% 病院 27.4% (令和5年患者調査(表Z11)より算出)