神奈川県保険医協会とは

開業医を中心とする保険医の生活と権利を守り、

国民の健康と医療の向上を目指す

TOP > 神奈川県保険医協会とは > 私たちの考え > 2025/7/16 政策部長談話「マイナ保険証の携行利用はまだ国民の1割程度 国保加入者へ資格確認書の『一律』交付を求める」

2025/7/16 政策部長談話「マイナ保険証の携行利用はまだ国民の1割程度 国保加入者へ資格確認書の『一律』交付を求める」

マイナ保険証の携行利用はまだ国民の1割程度

国保加入者へ資格確認書の『一律』交付を求める

神奈川県保険医協会

政策部長 磯崎 哲男

◆多くの国民健康保険で加入者が8月の受診で困る可能性が高い

昨年12月2日以降、健康保険証は発行が停止となり、マイナ保険証利用を基本とする仕組みへ移行し、手元にある健康保険証は、「有効期限」までの間、最長1年間(2025年12月1日限度)使用できるとなっている。ただ、マイナ保険証を登録保有していない人へは医療保険者から「資格確認書」が申請によらず交付されることとなっている。いわば名前を変えた「健康保険証」である。

いま、従来の健康保険証の有効期限の到来に伴う、①受診時の医療機関でトラブルや、②マイナ保険証保有者の登録解除と資格確認書の交付申請の集中による市町村の窓口の混乱が懸念されている。

この事態に、8月に全国で一斉に切り替わる後期高齢者医療制度は、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、資格確認書を一律に交付することを厚労省が先頃、決定している。

しかし、その多くがこの8月から資格確認書に切り替わる市町村国保は同列の取り扱いとなっていない。われわれは、市町村国保でも「一律」に資格確認書を交付するよう厚労省に強く求める。

◆マイナ保険証の利用率は3割ではなく、実は携行利用1割程度が実態

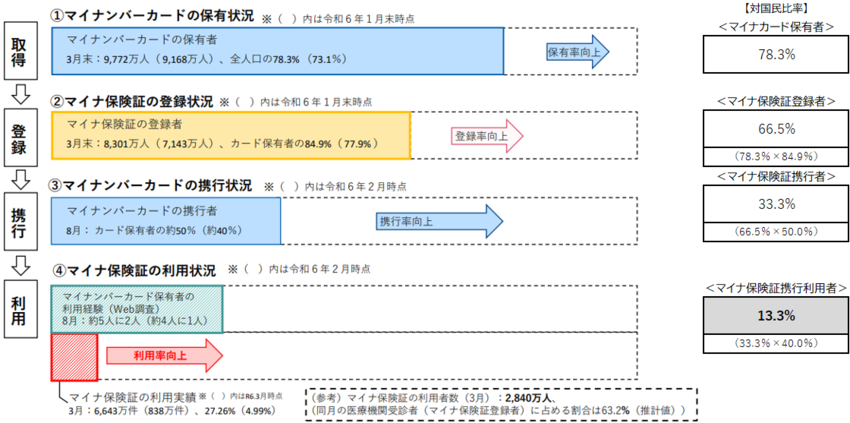

マイナンバーカードは国民の約8割(78.3%)が保有し、マイナ保険証登録をした国民は約7割(66.5%)である。ただ、マイナンバーカードの携行状況や利用状況を踏まえれば、マイナ保険証の携行者は国民の約3割(33.3%)、マイナ保険証の携行利用者は国民の1割程度(13.3%)である。

皆保険制度の創設以来60年余、国民に根づいた「健康保険証での受診」の医療文化は短兵急には変わらない。政府は携行利用を促すが、これが足下の実態である。

厚労省資料でマイナ保険証の利用率3割(27.26%)とあるのは、受診件数(レセプト件数)に対するマイナ保険証受診の割合、つまり延べ患者数に対する延べ利用数であり、同一人の重複カウントがある。

マイナ保険証保有者へも資格確認書を交付し、両方の利用が可能とし時間をかけ移行すべきである。

マイナ保険証の利点とされる薬剤情報や特定健診情報の照会は全患者の7.4%、7.9%に過ぎず、現在の医療機関間の医療情報連携やお薬手帳で何ら支障はない。期待されている電子カルテ情報と交換方式の標準化はモデル事業実施中と途上であり、その情報のマイナ保険証での簡易な同意取得も課題がある。

◆マイナ保険証のトラブルは絶えない マイナカード、電子証明書の更新での保有空白も

マイナ保険証のトラブルは未だ多く9割の医療機関が最近でも経験している。マイナ保険証を読み取るカードリーダーの不具合や操作の説明・補助、被保険者の資格情報エラーや名前の●(黒丸)表記など、依然と絶えない(全国保険医団体連合会「2024年12月2日以降のマイナ保険証に係る実態調査」)。

マイナ保険証となるマイナンバーカードは、有効期限がある。カードは10年、ICチップ(電子証明書)は5年。更新を忘れた場合は失効し、資格情報が確認できなくなる。2025年度の更新該当はカードが約1,200万件、ICチップは約1,580万件あり、カード発行は日数を要すため、保有の空白が生じる。

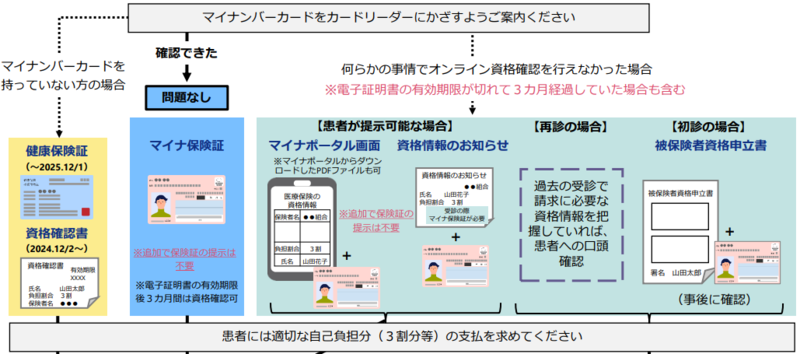

マイナ保険証は資格確認トラブルの際に、カード型の「資格情報のお知らせ」の提示など代替措置が決められているが、「資格確認書」を一律交付すれば、保有空白も含め問題は解決し受診は円滑となる。

◆有効期限切れの健康保険証を持参する患者は必至 弥縫策を重ねるなら一律交付を

8月1日切り替えとなる多くの市町村国保で、有効期限切れの健康保険証を持参する患者は十分に想定される。厚労省は6月27日、失効した保険証でも医療機関がオンライン資格確認システムで資格情報を照会・確認してレセプト請求して構わないと「暫定的な取扱い」を通知した。12月1日に最後に切り替わる市町村国保の有効期限を鑑み、2026年3月末までの「移行期」の対応だとしている。

ならば、一律に資格確認書を交付する方が合理的である。国会で福岡厚労大臣は、一律交付は「自治事務なので最後は自治体の判断」と答弁した(6月6日)。が、先んじて厚労省は「全員一律に資格確認書を交付する状況ではない」との考えを5月30日に示しており、市町村国保への枷となっている。

現段階では市町村国保の多くは、マイナ保険証保有者にはトラブル対応用にカード型の「資格情報のお知らせ」を送付し、保有しない者には「資格確認書」を交付する。ただ、材質はどちらも「紙」であり、選別や送付作業の手間もかかる。非効率である。

市町村国保の加入者は全国で約2,400万人おり、後期高齢者医療制度の加入者1,900万人を上回る。市町村国保は自営業者や非正規労働者のほか、74歳以下の定年退職者はじめ無職が4割と多い。規模的にも高齢者層が多い点でも、後期高齢者医療と類似の構造にある。

既に、東京都の世田谷区国保(加入者約16万8千人)、渋谷区国保(加入者約5万7千人)は、一律交付を決めている。大規模な国保組合で実施しており、ほかの市町村国保でも一律交付は可能と思われる。各市町村国保での一律交付と、厚労省の理解ある後押しを改めて強く求める。

2025年7月16日

◆参考

1.マイナ保険証の「国民」の携行利用率等

厚労省医療保険部会(R7.5.1)資料より作成

2.医療機関・薬局での資格確認(R6.12.2以降の取り扱い)

厚労省医療保険部会(R7..5.1)資料より作成

マイナ保険証の携行利用はまだ国民の1割程度

国保加入者へ資格確認書の『一律』交付を求める

神奈川県保険医協会

政策部長 磯崎 哲男

◆多くの国民健康保険で加入者が8月の受診で困る可能性が高い

昨年12月2日以降、健康保険証は発行が停止となり、マイナ保険証利用を基本とする仕組みへ移行し、手元にある健康保険証は、「有効期限」までの間、最長1年間(2025年12月1日限度)使用できるとなっている。ただ、マイナ保険証を登録保有していない人へは医療保険者から「資格確認書」が申請によらず交付されることとなっている。いわば名前を変えた「健康保険証」である。

いま、従来の健康保険証の有効期限の到来に伴う、①受診時の医療機関でトラブルや、②マイナ保険証保有者の登録解除と資格確認書の交付申請の集中による市町村の窓口の混乱が懸念されている。

この事態に、8月に全国で一斉に切り替わる後期高齢者医療制度は、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、資格確認書を一律に交付することを厚労省が先頃、決定している。

しかし、その多くがこの8月から資格確認書に切り替わる市町村国保は同列の取り扱いとなっていない。われわれは、市町村国保でも「一律」に資格確認書を交付するよう厚労省に強く求める。

◆マイナ保険証の利用率は3割ではなく、実は携行利用1割程度が実態

マイナンバーカードは国民の約8割(78.3%)が保有し、マイナ保険証登録をした国民は約7割(66.5%)である。ただ、マイナンバーカードの携行状況や利用状況を踏まえれば、マイナ保険証の携行者は国民の約3割(33.3%)、マイナ保険証の携行利用者は国民の1割程度(13.3%)である。

皆保険制度の創設以来60年余、国民に根づいた「健康保険証での受診」の医療文化は短兵急には変わらない。政府は携行利用を促すが、これが足下の実態である。

厚労省資料でマイナ保険証の利用率3割(27.26%)とあるのは、受診件数(レセプト件数)に対するマイナ保険証受診の割合、つまり延べ患者数に対する延べ利用数であり、同一人の重複カウントがある。

マイナ保険証保有者へも資格確認書を交付し、両方の利用が可能とし時間をかけ移行すべきである。

マイナ保険証の利点とされる薬剤情報や特定健診情報の照会は全患者の7.4%、7.9%に過ぎず、現在の医療機関間の医療情報連携やお薬手帳で何ら支障はない。期待されている電子カルテ情報と交換方式の標準化はモデル事業実施中と途上であり、その情報のマイナ保険証での簡易な同意取得も課題がある。

◆マイナ保険証のトラブルは絶えない マイナカード、電子証明書の更新での保有空白も

マイナ保険証のトラブルは未だ多く9割の医療機関が最近でも経験している。マイナ保険証を読み取るカードリーダーの不具合や操作の説明・補助、被保険者の資格情報エラーや名前の●(黒丸)表記など、依然と絶えない(全国保険医団体連合会「2024年12月2日以降のマイナ保険証に係る実態調査」)。

マイナ保険証となるマイナンバーカードは、有効期限がある。カードは10年、ICチップ(電子証明書)は5年。更新を忘れた場合は失効し、資格情報が確認できなくなる。2025年度の更新該当はカードが約1,200万件、ICチップは約1,580万件あり、カード発行は日数を要すため、保有の空白が生じる。

マイナ保険証は資格確認トラブルの際に、カード型の「資格情報のお知らせ」の提示など代替措置が決められているが、「資格確認書」を一律交付すれば、保有空白も含め問題は解決し受診は円滑となる。

◆有効期限切れの健康保険証を持参する患者は必至 弥縫策を重ねるなら一律交付を

8月1日切り替えとなる多くの市町村国保で、有効期限切れの健康保険証を持参する患者は十分に想定される。厚労省は6月27日、失効した保険証でも医療機関がオンライン資格確認システムで資格情報を照会・確認してレセプト請求して構わないと「暫定的な取扱い」を通知した。12月1日に最後に切り替わる市町村国保の有効期限を鑑み、2026年3月末までの「移行期」の対応だとしている。

ならば、一律に資格確認書を交付する方が合理的である。国会で福岡厚労大臣は、一律交付は「自治事務なので最後は自治体の判断」と答弁した(6月6日)。が、先んじて厚労省は「全員一律に資格確認書を交付する状況ではない」との考えを5月30日に示しており、市町村国保への枷となっている。

現段階では市町村国保の多くは、マイナ保険証保有者にはトラブル対応用にカード型の「資格情報のお知らせ」を送付し、保有しない者には「資格確認書」を交付する。ただ、材質はどちらも「紙」であり、選別や送付作業の手間もかかる。非効率である。

市町村国保の加入者は全国で約2,400万人おり、後期高齢者医療制度の加入者1,900万人を上回る。市町村国保は自営業者や非正規労働者のほか、74歳以下の定年退職者はじめ無職が4割と多い。規模的にも高齢者層が多い点でも、後期高齢者医療と類似の構造にある。

既に、東京都の世田谷区国保(加入者約16万8千人)、渋谷区国保(加入者約5万7千人)は、一律交付を決めている。大規模な国保組合で実施しており、ほかの市町村国保でも一律交付は可能と思われる。各市町村国保での一律交付と、厚労省の理解ある後押しを改めて強く求める。

2025年7月16日

◆参考

1.マイナ保険証の「国民」の携行利用率等

厚労省医療保険部会(R7.5.1)資料より作成

2.医療機関・薬局での資格確認(R6.12.2以降の取り扱い)

厚労省医療保険部会(R7..5.1)資料より作成