神奈川県保険医協会とは

開業医を中心とする保険医の生活と権利を守り、

国民の健康と医療の向上を目指す

TOP > 神奈川県保険医協会とは > 私たちの考え > 2025/4/9 政策部長談話「オンライン診療ビジネスの跋扈を懸念 医療法改定の部分修正・慎重審議を望む」

2025/4/9 政策部長談話「オンライン診療ビジネスの跋扈を懸念 医療法改定の部分修正・慎重審議を望む」

オンライン診療ビジネスの跋扈を懸念

医療法改定の部分修正・慎重審議を望む

神奈川県保険医協会

政策部長 磯崎 哲男

◆オンライン診療の医療法改定はビジネス化推進の梃となる危険大

今国会にオンライン診療を法的に位置づける医療法改定案が上程され、4月3日から衆院本会議で審議入りした。問題事例への対応、規制強化の観点で、遠隔診療通知の解釈拡大で合法化されてきたオンライン診療を法文として位置づける一方、新たに医師以外が開設し営業可能な「オンライン診療受診施設」を法的に位置づけることとしている。後者は、この間、問題となってきた企業主導の「オンライン診療ビジネス」への法的「お墨付き」を与え、その枠組みの巧妙化や放縦促進の危険性が高い。われわれは、この不思議な「オンライン診療受診施設」の法制化に反対するとともに、法案の修正、慎重審議を求める。

◆「医療」が棄損され、地域医療が崩される 患者の医学管理、治療責任が放置される危険大

この間、明らかにガイドラインに抵触する「オンライン診療」ビジネスが登場し、問題になってきた。医師の診療「場所」不問、患者の「受診場所」不問のオンライン診療ルールの盲点を衝き、診療所開設をせずにネット上で「虚構空間」を演出し、企業主導でオンライン診療を提供している。企業が医師を組織化しネット広告を通じて利用者を勧誘・確保し、自由診療でAGAや痩身目的のGLP-1製剤、ピルなどの配送をするビジネスモデルである。不十分な医学管理や、患者の急変や異常の際への無責任な対応など、NHK*1や文春オンライン*2、読売新聞*3などでも報道され、当協会も再三、警鐘を鳴らし、厚労行政の適切な対応と、医療人の倫理を求めてきた。

既に高血圧など日常診療や、保険診療へも進出しており、傀儡の診療所を通じた保険請求と分配もシステムとして散見されている。

今法案は、医療がなし崩し的に「棄損」されている状況の改善どころか、「助長」する危険性が高い。

*1クローズアップ現代「その"新ダイエット"が危ない ある治療薬の落とし穴」(2023.12.11)

*2「「死ぬよ?」40代・肥満・喫煙者にピル1年以上処方...

有名現役医師が激怒する「オンライン診療ビジネス」の闇(2024.8.6)

*3「オンライン診療ずさん 医師がでてこず初診で多量の薬」(2025.2.23)

◆「オンライン診療受診施設」の法制化は奇妙、理解不能

医療法では、医療提供の場として、既に往診や訪問診療がなされていた「居宅等」が1992年改定で法的に位置づけられ、特別養護老人ホーム等の福祉施設等も「居宅」と同列の位置づけとなり現在に至る。

オンライン診療は、特例の例外扱いのICT利用による遠隔診療の「通知」での運用を、拡大解釈を重ねに重ね、遠隔地ではない、都市部の日常使いの標準診療とし、名称も「オンライン診療」と変更し、合法化してきたものである。しかも医療機関からの医療提供は義務付けられず、医師の自宅などどこからでもオンライン診療は可能とされており、患者も受診は自宅に限定されず、職場などでもプライバシーが確保される空間であればどこでもよい。医師の所在場所不問、患者の受診場所不問である。

更には、僻地等での特例措置として通知を発出し、医師が非常駐の診療所の臨時的開設を公民館や巡回診療車で認めオンライン診療を可能とした。その上で、僅か半年の短期間で「全国運用」へと展開。仙台駅や東京駅、西国分寺駅などオンライン診療専用ブースが開設され利用されている。

石川県七尾市では郵便局に医師非常駐のオンライン診療ブースを僻地拠点病院が開設しオン診を行い、拠点病院と連携して行う巡回診療等の代診として、市街地の一般診療所がオン診を行っている。

あえて、オンライン診療を受診する「場」を法制化する意味合いはない。なお、僻地での医師非常駐の公民館等での診療所開設は自治体調査では実績はゼロである(2023.11.29医療部会「資料1」10頁)。

◆オンライン診療の「場」の提供をビジネス化、既存ビジネスの合法化のスキーム

今回のオンライン診療受診施設は、医療機関ではない。業(なりわい)として、企業等による「オンライン診療」の「場」を医療機関へ提供するものである。つまり、医師非常駐の医療機関としてのオンライン診療ブースではなく、医師以外の企業などが設置する施設である。

これにより、医療機関と契約し、自由診療や保険診療でオンライン診療を提供するビジネスが、「場」を持つことで合法化される。医療機関を開設する際の「非営利原則」の壁も、WEBでの「虚構空間」演出による医療法違反の疑惑や実態の怪しさへの批判もクリアすることになる。

「オンライン診療受診施設」を設置する企業等が「主導権」をとり、医療機関を組織すれば、オンライン診療ビジネスは可能となる。この「場」をWEBで患者と繋ぎ、医療機関がオンライン診療を提供すれば、既存のビジネスは合法の枠に収まることになる。

◆「事後届出」方式、罰則規定はほぼ無し 厳格化も有名無実化か

「オンライン診療受診施設」は都道府県知事への届出となる。施設基準などの厳格な規定もあり、形の上では行政の管理下に置かれることとなる。しかし、設置の届出は事前ではなく、事後である。事後この点は本会議でも既に問題にされている。施設の設備・人員等に関し、行政が事前確認はせず、適合性は医療機関が確認する。問題発覚後に立入検査が入るので、後手に回る。今後、「雨後の筍」のようにこのビジネスが出現した場合には、行政側は人員的にも物理的にも立入検査は事実上、不可能となる。

しかもオンライン診療受診施設の法令違反へ罰則は、検査後の閉鎖命令のみでやりたい放題となる。

今回の医療法改定法案の提出理由は、「高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため」「オンライン診療の推進」「を行う必要がある」とされている。現在、「へき地医療拠点病院運営事業」として補助率10/10で郵便局でのオンライン診療に補助金2,000万円が拠出されている。オンライン診療の促進名目でオンライン診療受診施設の設置に補助金が拠出されるなら、設置数の増加となる。

コロナ禍でPCR検査のために、臨時の衛生検査所の開設を、事前の実地調査での確認をせずに登録を認めたが、補助金の不正申請が各地で問題化しおり、この轍を踏む危険性もある。

◆奇異な法案の建付け 「業」は商法の文言 「特定」の冠はずしも理由不明

法案は医療法の「第二条の二」として「オンライン診療」を位置付けている。第一項で法的定義をし、第二項で、設置者が「業」として、医療機関に対しオンライン診療を受ける場所を提供する施設が、オンライン診療受診施設だと新たに規定している。ここにいくつもの疑問と不思議さが漂う(001408105.pdf)。医療法の第一条は「法律の趣旨」、第一条の二は「医療の理念規定」、第一条の三は「国等の責務」、第一条の四は「医療者の責務と機能分担・業務連携」、第一条の五は「病院と診療所の施設規定」、第一条の六が「介護老人保健施設と介護医療院の施設規定」である。この後の第二条は「助産所の規定」で、第一条関係とは趣を異にする。ここに第二条の二として「オンライン診療」を位置付けるとしている。

本来なら第一条関係として、「第一条の二の二」として「オンライン診療」の法的性格を規定すべきである。しかしオンライン診療受診施設とセットで規定したがため、助産所の次に別格として置かれている。

しかも、医療法に初めて「業」という文言が記されることになる。これは商法で頻出する法律用語である。なりわい、要は「ビジネス」である。医療関係者は「要警戒」であり、敏感でいて欲しい。

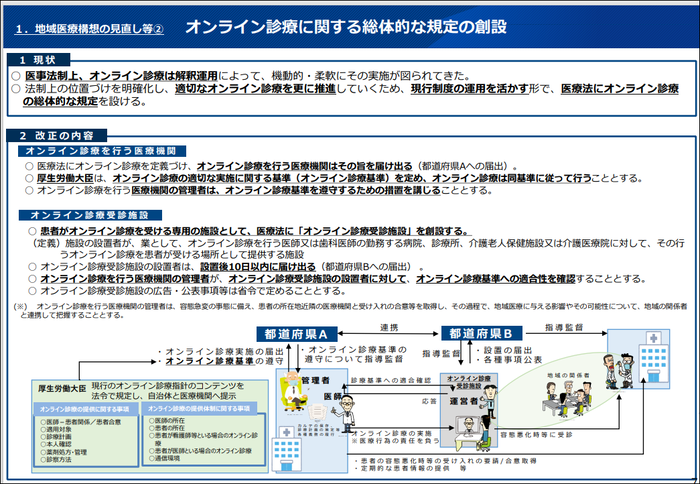

実は、オンライン診療受診施設は昨年末段階では、規制改革中間答申や厚労省資料では「特定オンライン診療受診施設」と「特定」の冠がつき、ある種のカテゴライズや見る者にひっかかりがある名称であった。この冠をはずし、違和感を覚えずに「普段使い」の名称として、一般的な親和性を高めている。

更に言えば、新設のオンライン診療の条文では「遠隔の地にある患者」とある。従来、「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」では、「近隣地域」の対比で「遠隔地」が記されており、「中学校区」外や「小学校区」外など「範囲規定」がセットとなり、現在の日常診療使用と齟齬がある。

◆二律背反、羊頭狗肉のオンライン診療条文の法案修正は、医療ビジネス化の分水嶺

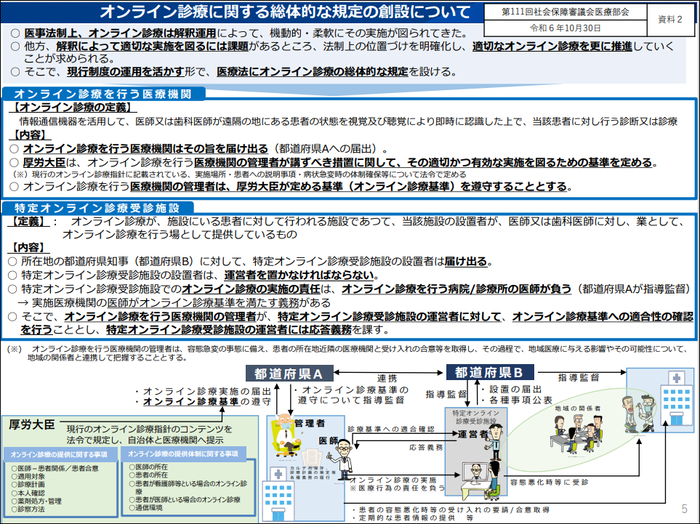

昨年10月30日、厚労省の社会保障審議会・医療部会は、医療法にオンライン診療の総体的な規定を創設する方針を示し、解釈や運用で実施してきた従来の方法を改め、省令で基準を定め厳格化することにした。しかしその一方で、企業などが業としてオンライン診療を行う「場」を提供する「特定オンライン診療受診施設」を法制化するとし、今回の法案提出となっている。

医療機関ではない、事実上、常設の医療提供施設、「医療拠点」である。薬局での設置など、患者の理解の混同や営利参入が濃厚となる。駅や学校、公民館、介護事業所など、規制改革会議などで上げられたが、大型ショッピングセンターでの設置、大手通販会社系薬局との連携など展開の可能性は高い。

今法案は、明らかな二律背反的対応であり、医療関係者へ注意喚起を呼びかけるとともに、国会審議において法案の修正、再考を強く求めたい。

2025年4月9日

◆オンライン診療受診施設のスキーム (2024.10.30時点)

<※「特定」と「応答義務」あり>医療部会資料より

◆オンライン診療受診施設のスキーム (2025.2.26時点)

<※消えた「特定」と「応答義務」>医療部会資料より

オンライン診療ビジネスの跋扈を懸念

医療法改定の部分修正・慎重審議を望む

神奈川県保険医協会

政策部長 磯崎 哲男

◆オンライン診療の医療法改定はビジネス化推進の梃となる危険大

今国会にオンライン診療を法的に位置づける医療法改定案が上程され、4月3日から衆院本会議で審議入りした。問題事例への対応、規制強化の観点で、遠隔診療通知の解釈拡大で合法化されてきたオンライン診療を法文として位置づける一方、新たに医師以外が開設し営業可能な「オンライン診療受診施設」を法的に位置づけることとしている。後者は、この間、問題となってきた企業主導の「オンライン診療ビジネス」への法的「お墨付き」を与え、その枠組みの巧妙化や放縦促進の危険性が高い。われわれは、この不思議な「オンライン診療受診施設」の法制化に反対するとともに、法案の修正、慎重審議を求める。

◆「医療」が棄損され、地域医療が崩される 患者の医学管理、治療責任が放置される危険大

この間、明らかにガイドラインに抵触する「オンライン診療」ビジネスが登場し、問題になってきた。医師の診療「場所」不問、患者の「受診場所」不問のオンライン診療ルールの盲点を衝き、診療所開設をせずにネット上で「虚構空間」を演出し、企業主導でオンライン診療を提供している。企業が医師を組織化しネット広告を通じて利用者を勧誘・確保し、自由診療でAGAや痩身目的のGLP-1製剤、ピルなどの配送をするビジネスモデルである。不十分な医学管理や、患者の急変や異常の際への無責任な対応など、NHK*1や文春オンライン*2、読売新聞*3などでも報道され、当協会も再三、警鐘を鳴らし、厚労行政の適切な対応と、医療人の倫理を求めてきた。

既に高血圧など日常診療や、保険診療へも進出しており、傀儡の診療所を通じた保険請求と分配もシステムとして散見されている。

今法案は、医療がなし崩し的に「棄損」されている状況の改善どころか、「助長」する危険性が高い。

*1クローズアップ現代「その"新ダイエット"が危ない ある治療薬の落とし穴」(2023.12.11)

*2「「死ぬよ?」40代・肥満・喫煙者にピル1年以上処方...

有名現役医師が激怒する「オンライン診療ビジネス」の闇(2024.8.6)

*3「オンライン診療ずさん 医師がでてこず初診で多量の薬」(2025.2.23)

◆「オンライン診療受診施設」の法制化は奇妙、理解不能

医療法では、医療提供の場として、既に往診や訪問診療がなされていた「居宅等」が1992年改定で法的に位置づけられ、特別養護老人ホーム等の福祉施設等も「居宅」と同列の位置づけとなり現在に至る。

オンライン診療は、特例の例外扱いのICT利用による遠隔診療の「通知」での運用を、拡大解釈を重ねに重ね、遠隔地ではない、都市部の日常使いの標準診療とし、名称も「オンライン診療」と変更し、合法化してきたものである。しかも医療機関からの医療提供は義務付けられず、医師の自宅などどこからでもオンライン診療は可能とされており、患者も受診は自宅に限定されず、職場などでもプライバシーが確保される空間であればどこでもよい。医師の所在場所不問、患者の受診場所不問である。

更には、僻地等での特例措置として通知を発出し、医師が非常駐の診療所の臨時的開設を公民館や巡回診療車で認めオンライン診療を可能とした。その上で、僅か半年の短期間で「全国運用」へと展開。仙台駅や東京駅、西国分寺駅などオンライン診療専用ブースが開設され利用されている。

石川県七尾市では郵便局に医師非常駐のオンライン診療ブースを僻地拠点病院が開設しオン診を行い、拠点病院と連携して行う巡回診療等の代診として、市街地の一般診療所がオン診を行っている。

あえて、オンライン診療を受診する「場」を法制化する意味合いはない。なお、僻地での医師非常駐の公民館等での診療所開設は自治体調査では実績はゼロである(2023.11.29医療部会「資料1」10頁)。

◆オンライン診療の「場」の提供をビジネス化、既存ビジネスの合法化のスキーム

今回のオンライン診療受診施設は、医療機関ではない。業(なりわい)として、企業等による「オンライン診療」の「場」を医療機関へ提供するものである。つまり、医師非常駐の医療機関としてのオンライン診療ブースではなく、医師以外の企業などが設置する施設である。

これにより、医療機関と契約し、自由診療や保険診療でオンライン診療を提供するビジネスが、「場」を持つことで合法化される。医療機関を開設する際の「非営利原則」の壁も、WEBでの「虚構空間」演出による医療法違反の疑惑や実態の怪しさへの批判もクリアすることになる。

「オンライン診療受診施設」を設置する企業等が「主導権」をとり、医療機関を組織すれば、オンライン診療ビジネスは可能となる。この「場」をWEBで患者と繋ぎ、医療機関がオンライン診療を提供すれば、既存のビジネスは合法の枠に収まることになる。

◆「事後届出」方式、罰則規定はほぼ無し 厳格化も有名無実化か

「オンライン診療受診施設」は都道府県知事への届出となる。施設基準などの厳格な規定もあり、形の上では行政の管理下に置かれることとなる。しかし、設置の届出は事前ではなく、事後である。事後この点は本会議でも既に問題にされている。施設の設備・人員等に関し、行政が事前確認はせず、適合性は医療機関が確認する。問題発覚後に立入検査が入るので、後手に回る。今後、「雨後の筍」のようにこのビジネスが出現した場合には、行政側は人員的にも物理的にも立入検査は事実上、不可能となる。

しかもオンライン診療受診施設の法令違反へ罰則は、検査後の閉鎖命令のみでやりたい放題となる。

今回の医療法改定法案の提出理由は、「高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため」「オンライン診療の推進」「を行う必要がある」とされている。現在、「へき地医療拠点病院運営事業」として補助率10/10で郵便局でのオンライン診療に補助金2,000万円が拠出されている。オンライン診療の促進名目でオンライン診療受診施設の設置に補助金が拠出されるなら、設置数の増加となる。

コロナ禍でPCR検査のために、臨時の衛生検査所の開設を、事前の実地調査での確認をせずに登録を認めたが、補助金の不正申請が各地で問題化しおり、この轍を踏む危険性もある。

◆奇異な法案の建付け 「業」は商法の文言 「特定」の冠はずしも理由不明

法案は医療法の「第二条の二」として「オンライン診療」を位置付けている。第一項で法的定義をし、第二項で、設置者が「業」として、医療機関に対しオンライン診療を受ける場所を提供する施設が、オンライン診療受診施設だと新たに規定している。ここにいくつもの疑問と不思議さが漂う(001408105.pdf)。医療法の第一条は「法律の趣旨」、第一条の二は「医療の理念規定」、第一条の三は「国等の責務」、第一条の四は「医療者の責務と機能分担・業務連携」、第一条の五は「病院と診療所の施設規定」、第一条の六が「介護老人保健施設と介護医療院の施設規定」である。この後の第二条は「助産所の規定」で、第一条関係とは趣を異にする。ここに第二条の二として「オンライン診療」を位置付けるとしている。

本来なら第一条関係として、「第一条の二の二」として「オンライン診療」の法的性格を規定すべきである。しかしオンライン診療受診施設とセットで規定したがため、助産所の次に別格として置かれている。

しかも、医療法に初めて「業」という文言が記されることになる。これは商法で頻出する法律用語である。なりわい、要は「ビジネス」である。医療関係者は「要警戒」であり、敏感でいて欲しい。

実は、オンライン診療受診施設は昨年末段階では、規制改革中間答申や厚労省資料では「特定オンライン診療受診施設」と「特定」の冠がつき、ある種のカテゴライズや見る者にひっかかりがある名称であった。この冠をはずし、違和感を覚えずに「普段使い」の名称として、一般的な親和性を高めている。

更に言えば、新設のオンライン診療の条文では「遠隔の地にある患者」とある。従来、「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」では、「近隣地域」の対比で「遠隔地」が記されており、「中学校区」外や「小学校区」外など「範囲規定」がセットとなり、現在の日常診療使用と齟齬がある。

◆二律背反、羊頭狗肉のオンライン診療条文の法案修正は、医療ビジネス化の分水嶺

昨年10月30日、厚労省の社会保障審議会・医療部会は、医療法にオンライン診療の総体的な規定を創設する方針を示し、解釈や運用で実施してきた従来の方法を改め、省令で基準を定め厳格化することにした。しかしその一方で、企業などが業としてオンライン診療を行う「場」を提供する「特定オンライン診療受診施設」を法制化するとし、今回の法案提出となっている。

医療機関ではない、事実上、常設の医療提供施設、「医療拠点」である。薬局での設置など、患者の理解の混同や営利参入が濃厚となる。駅や学校、公民館、介護事業所など、規制改革会議などで上げられたが、大型ショッピングセンターでの設置、大手通販会社系薬局との連携など展開の可能性は高い。

今法案は、明らかな二律背反的対応であり、医療関係者へ注意喚起を呼びかけるとともに、国会審議において法案の修正、再考を強く求めたい。

2025年4月9日

◆オンライン診療受診施設のスキーム (2024.10.30時点)

<※「特定」と「応答義務」あり>医療部会資料より

◆オンライン診療受診施設のスキーム (2025.2.26時点)

<※消えた「特定」と「応答義務」>医療部会資料より