神奈川県保険医協会とは

開業医を中心とする保険医の生活と権利を守り、

国民の健康と医療の向上を目指す

TOP > 神奈川県保険医協会とは > 私たちの考え > 2025/11/18 政策部長談話「高市首相の所信表明での医療機関へ向き合う姿勢に強く期待する 診療所を標的化し第一線医療破壊を招く財務省に抗議する」

2025/11/18 政策部長談話「高市首相の所信表明での医療機関へ向き合う姿勢に強く期待する 診療所を標的化し第一線医療破壊を招く財務省に抗議する」

高市首相の所信表明での医療機関へ向き合う姿勢に強く期待する

診療所を標的化し第一線医療破壊を招く財務省に抗議する

神奈川県保険医協会

政策部長 磯崎 哲男

◆診療所も首相は目配り 骨太方針2025を反故にする財政審分科会の提案は言語道断

財政制度等審議会財政制度分科会は11月5日、11日と診療所の経常利益率の平均値をもって、診療所の診療報酬を標的とし削減圧縮し、病院へ財源移転する方策を提案した。11日には差額診療の「選定療養」のメニュー拡大も提案された。前者は医療体制の強化に反し、後者は必要・最適保障の健康保険の現物給付原則に悖(もと)る。「骨太方針2025」は、コストカット型からの転換、公定価格の引上げと明確に従来からの転換を旗幟鮮明とし薄明りが見えていただけに医療界には憤りが広がっている。

しかし、高市首相は、所信表明演説で医療機関の窮状の救済を高く位置づけ、代表質問でも些かも揺るがず答弁をし、予算委員会では診療所も対象であると断言した。病診での診療報酬の改定率の区分けも退け、見識を示している。自身の遠距離介護での離職を考えた苦衷も吐露され、地に足の着いた現実感を伴った答弁を重ねている。この姿勢には勇気づけられる。われわれは医療危機脱却に向け、診療報酬の大幅改定の実現へ、高市首相の手腕が発揮されることを強く期待する。

◆所信表明演説では医療機関の窮状の救済は、最優先の物価高対策の一環の位置づけ

10月24日、高市首相は所信表明をし、内閣の最優先課題の「物価高対策」の中で、「国民の皆様のいのちを守り、安心して必要なサービスを受けていただくためにも、赤字に苦しむ医療機関や介護施設への対応は待ったなしです。診療報酬・介護報酬については、賃上げ・物価高を適切に反映させていきますが、報酬改定の時期を待たず、経営の改善及び従業者の処遇改善につながる補助金を措置して、効果を前倒します」とした。このことの意味は重い。医療機関の窮状の救済は位置づけを高く置いている。

この方針は、衆参の代表質問でも強調されている。11月7日の衆院予算員会では、立憲民主党の中島克仁議員に問われ、「診療所も含めて対象」と首相は明言し、「過去2年分ぐらいの状況を見ながら、賃上げや物価高を適切に反映させることを考えている」と述べている。12日の参院予算委員会では立憲民主党の田名部匡代議員に遠距離介護への支援を問われ、自身の遠距離介護経験と離職まで考えた苦悩にを吐露し検討を約した。介護は第一線医療との緊密な連携関係が基盤である。

13日の参院予算委員会では、日本維新の会の猪瀬直樹議員が、診療報酬の改定率を病院は引上げ、診療所は引下げることを提案し質したが、首相は明確に否定した。

高市首相は自民党総裁選の公約で「補正予算を措置して、深刻な危機的状況にある地域の医療福祉を、スピード感をもって守り抜いていきます。診療報酬については、過去2年分の賃上げ・物価上昇分を反映して前倒しで改定」としており、考えている政策は緊迫感と現実感に裏打ちされている。

既に自民党の政調会長代行の田村憲久・元厚労相が、11月15日に三重県の講演で、診療報酬の底上げに向けた補助金による累次の補正予算、インフレ局面での2年分を見込んだ改定への見通しが示されている。

このことに、われわれは改めて意を強くする。

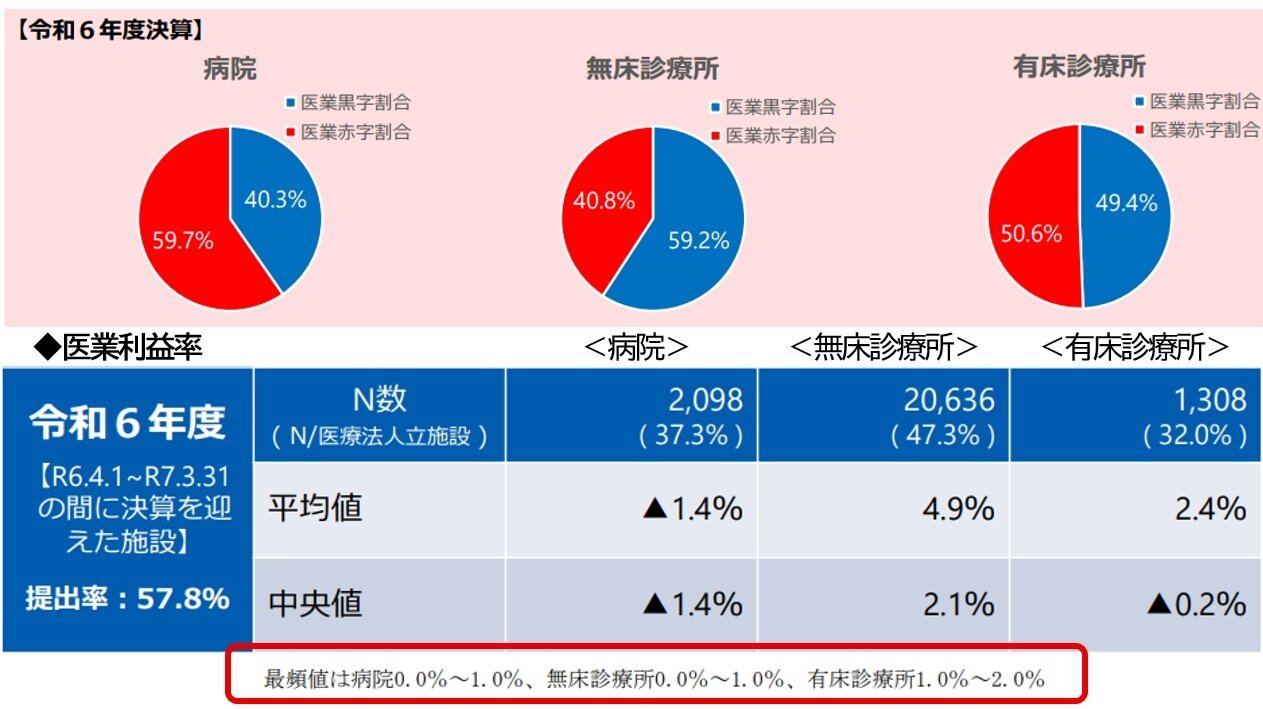

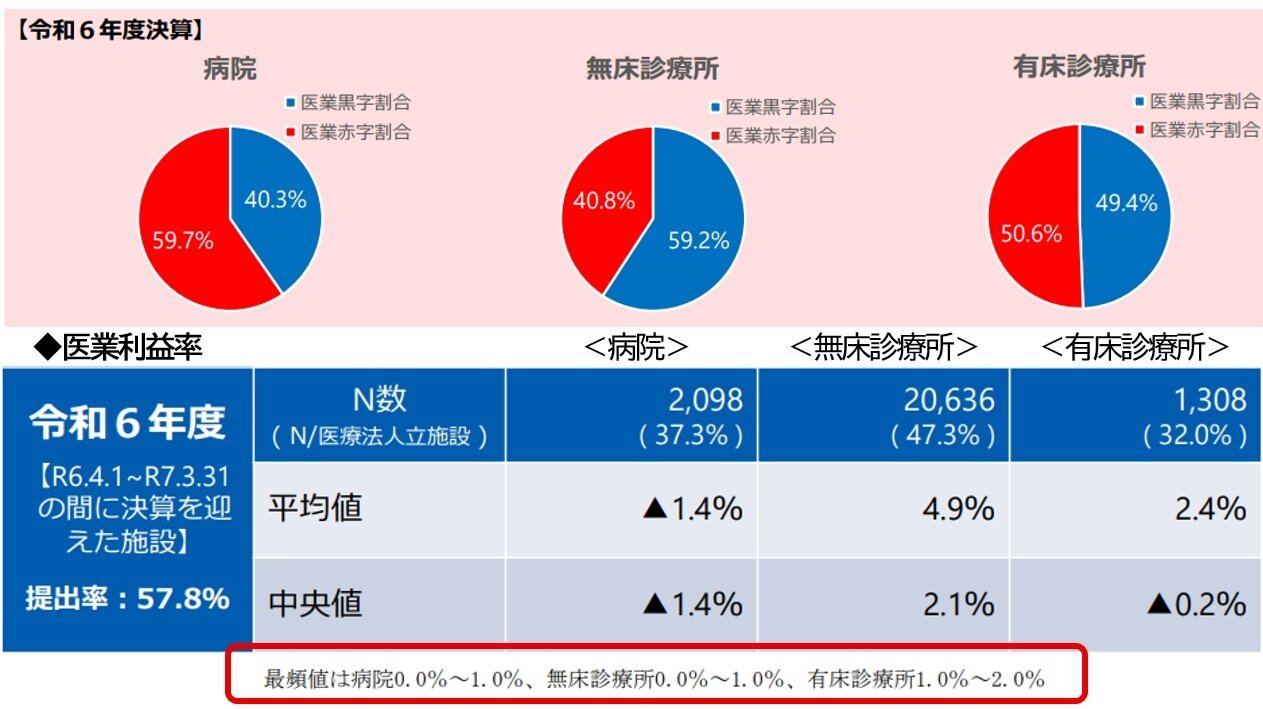

◆診療所の経常利益率の最頻値は0~1%で薄氷を踏む水準 赤字は4割 医療の再生産は不可能

財務省は前回同様の「機動的調査」を実施し、診療所の経常利益率が高いとし診療報酬の引下げを財政制度審議会分科会で言い募り一部報道が追随した。しかし数字は平均値であり、全ての診療所がこの利益率で医療経営はしていない。平均値は高い値に引きずられ、この値で現場事態は推し測れない。

みるべきは、「医療法人経営情報データベースシステム(MCDB)」による「医療法人の経営状況」である。これは、医療法人が毎年、会計年度終了後3か月以内に都道府県知事に報告が義務付けられている「事業報告書等」「経営情報等」を国が集計分析したものである。医療部会や中医協等で示されている。財務省の調査もこの事業報告書等を集約したものだが、厚労省の方が精度は高く分析もきめ細かい。

この「医療法人の経営状況」によれば、2024年度医業利益が赤字の診療所は全体の約4割となっており、本業以外の補助金などを含んだ経常利益率は「0.0%~1.0%」が最頻値である。事業収入が1億円でも経常利益は100万円でしかない。診療所の職員(医師以外)の給与は300万円から400万円程度であり、一か月あたり給与を1万円から1万5千円に引き上げた場合に簡単に吹き飛ぶ金額でしかない。

診療所は初診患者の8割、外来患者の7割を診ている。疾病の早期発見や疾病治療、重症化予防はじめ第一線医療を担っている。かかりつけ医機能を果たし、中小病院、大病院、基幹病院、大学病院などと連携し、「面」として地域医療を担っている。一次、二次、高次(三次)と、機能分担・役割分担の下、重層構造で地域医療は支えられている。現状は、診療所は、医療の再生産が覚束ない水準であり、この薄氷を踏むような状況は続けば、早晩、地域医療の底が抜ける危険性が高い。

◆医療体制強化に向けた「底上げ」へ 診療報酬の大幅引き上げは必須

財務省は、再診料の「外来管理加算」の廃止や初診料の「機能強化加算」廃止、地域包括診療料・加算の廃止・包括化をいうが、各々2,057 億円、296 億円、69億円の計2,422 億円に相当する(R6社会保険診療行為別統計より算出)。実施されれば改定率▲0.5%に相当する。これはR6年度(2024年度)改定での、①生活習慣病管理料や処方箋料等の再編等による▲0.25%の倍であり、②ベースアップ評価料の+0.6%をほぼ帳消しにする。

これでは、第一線医療は崩壊し、この間、政策誘導、経済誘導も相まって整備された、病診の機能分担、病診連携は水泡に帰し、患者の大病院集中となり勤務医は疲弊し悪循環となる。

財務省は、患者負担は3割限度とした2002年健保法附則第2条の「改正も視野に入れ、正面から国民的な議論を喚起すべき」と説く。また選定療養の更なるメニュー追加と部分的保険外しを期した更なる活用も説いている。前者は国会審議の軽視、侵害である。後者は、選定療養の考え方が整理された健保法改正時の「新たな保険外併用療養費制度においては、・・・保険給付外の範囲が無制限に拡大されないよう適切に配慮すること」とした2006年6月13日参院厚生労働委員会の附帯決議に反している。

保険給付の充実、医療体制の強化へは財源を要す。給付増は負担増である。財務省は闇雲な患者負担増や診療所の標的化ではなく、必要な負担額を示し、政治や国民に問うことが本来だと考える。伊原厚労事務次官は11月13日、高松市の講演で「支払った社会保険料は、サービスを通じて家計に還元されるもの」だと説明。これを軽減することは「患者や利用者の負担増につながる可能性もある」と説いた。森光医政局長は10月26日、都内の講演で、医療インフラ減少で「地域社会が揺らぐ」と危機感を露わにした。

医療は平時の安全保障である。有事の安全保障同様に国民の命を守るために必要な費用をかけるべきである。われわれは、医療体制の強化に向けた「底上げ」と医療の再生産を保障する、診療報酬の大幅引き上げを改めて強く求める。

2025年11月18日

◆医療法人:令和6年度 病院・診療所の赤字割合(医業収支)と医業利益率

<2025.10.27 医療部会資料より>

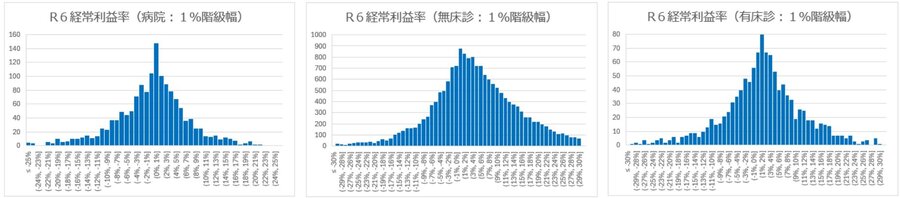

◆薄氷を踏む、医療機関経営

経常利益率、最頻値は病院と無床診療所は「0.0%~1.0%」 有床診療所は「1.0~2.0%」

<2025.10.27 医療部会資料より>

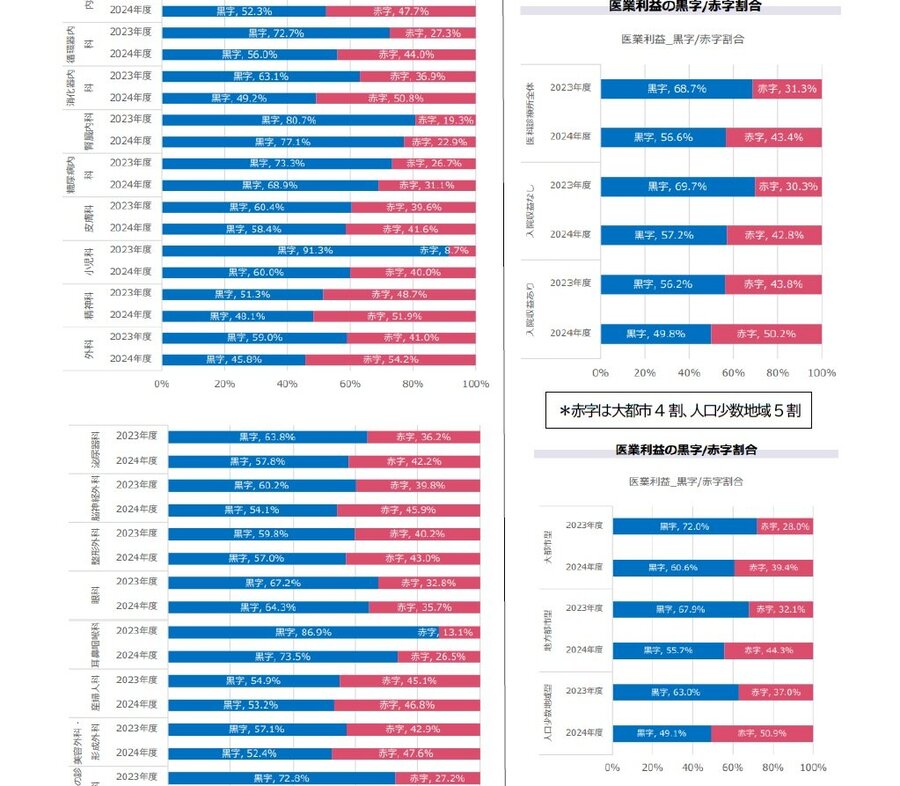

◆2023年度・2024年度の医科診療所の経営状況|黒字/赤字割合 <2025.10.29 中医協総会資料より>

全ての診療科で2023年度から2024年度にかけて医業利益が赤字の診療所の割合が大きくなっている

高市首相の所信表明での医療機関へ向き合う姿勢に強く期待する

診療所を標的化し第一線医療破壊を招く財務省に抗議する

神奈川県保険医協会

政策部長 磯崎 哲男

◆診療所も首相は目配り 骨太方針2025を反故にする財政審分科会の提案は言語道断

財政制度等審議会財政制度分科会は11月5日、11日と診療所の経常利益率の平均値をもって、診療所の診療報酬を標的とし削減圧縮し、病院へ財源移転する方策を提案した。11日には差額診療の「選定療養」のメニュー拡大も提案された。前者は医療体制の強化に反し、後者は必要・最適保障の健康保険の現物給付原則に悖(もと)る。「骨太方針2025」は、コストカット型からの転換、公定価格の引上げと明確に従来からの転換を旗幟鮮明とし薄明りが見えていただけに医療界には憤りが広がっている。

しかし、高市首相は、所信表明演説で医療機関の窮状の救済を高く位置づけ、代表質問でも些かも揺るがず答弁をし、予算委員会では診療所も対象であると断言した。病診での診療報酬の改定率の区分けも退け、見識を示している。自身の遠距離介護での離職を考えた苦衷も吐露され、地に足の着いた現実感を伴った答弁を重ねている。この姿勢には勇気づけられる。われわれは医療危機脱却に向け、診療報酬の大幅改定の実現へ、高市首相の手腕が発揮されることを強く期待する。

◆所信表明演説では医療機関の窮状の救済は、最優先の物価高対策の一環の位置づけ

10月24日、高市首相は所信表明をし、内閣の最優先課題の「物価高対策」の中で、「国民の皆様のいのちを守り、安心して必要なサービスを受けていただくためにも、赤字に苦しむ医療機関や介護施設への対応は待ったなしです。診療報酬・介護報酬については、賃上げ・物価高を適切に反映させていきますが、報酬改定の時期を待たず、経営の改善及び従業者の処遇改善につながる補助金を措置して、効果を前倒します」とした。このことの意味は重い。医療機関の窮状の救済は位置づけを高く置いている。

この方針は、衆参の代表質問でも強調されている。11月7日の衆院予算員会では、立憲民主党の中島克仁議員に問われ、「診療所も含めて対象」と首相は明言し、「過去2年分ぐらいの状況を見ながら、賃上げや物価高を適切に反映させることを考えている」と述べている。12日の参院予算委員会では立憲民主党の田名部匡代議員に遠距離介護への支援を問われ、自身の遠距離介護経験と離職まで考えた苦悩にを吐露し検討を約した。介護は第一線医療との緊密な連携関係が基盤である。

13日の参院予算委員会では、日本維新の会の猪瀬直樹議員が、診療報酬の改定率を病院は引上げ、診療所は引下げることを提案し質したが、首相は明確に否定した。

高市首相は自民党総裁選の公約で「補正予算を措置して、深刻な危機的状況にある地域の医療福祉を、スピード感をもって守り抜いていきます。診療報酬については、過去2年分の賃上げ・物価上昇分を反映して前倒しで改定」としており、考えている政策は緊迫感と現実感に裏打ちされている。

既に自民党の政調会長代行の田村憲久・元厚労相が、11月15日に三重県の講演で、診療報酬の底上げに向けた補助金による累次の補正予算、インフレ局面での2年分を見込んだ改定への見通しが示されている。

このことに、われわれは改めて意を強くする。

◆診療所の経常利益率の最頻値は0~1%で薄氷を踏む水準 赤字は4割 医療の再生産は不可能

財務省は前回同様の「機動的調査」を実施し、診療所の経常利益率が高いとし診療報酬の引下げを財政制度審議会分科会で言い募り一部報道が追随した。しかし数字は平均値であり、全ての診療所がこの利益率で医療経営はしていない。平均値は高い値に引きずられ、この値で現場事態は推し測れない。

みるべきは、「医療法人経営情報データベースシステム(MCDB)」による「医療法人の経営状況」である。これは、医療法人が毎年、会計年度終了後3か月以内に都道府県知事に報告が義務付けられている「事業報告書等」「経営情報等」を国が集計分析したものである。医療部会や中医協等で示されている。財務省の調査もこの事業報告書等を集約したものだが、厚労省の方が精度は高く分析もきめ細かい。

この「医療法人の経営状況」によれば、2024年度医業利益が赤字の診療所は全体の約4割となっており、本業以外の補助金などを含んだ経常利益率は「0.0%~1.0%」が最頻値である。事業収入が1億円でも経常利益は100万円でしかない。診療所の職員(医師以外)の給与は300万円から400万円程度であり、一か月あたり給与を1万円から1万5千円に引き上げた場合に簡単に吹き飛ぶ金額でしかない。

診療所は初診患者の8割、外来患者の7割を診ている。疾病の早期発見や疾病治療、重症化予防はじめ第一線医療を担っている。かかりつけ医機能を果たし、中小病院、大病院、基幹病院、大学病院などと連携し、「面」として地域医療を担っている。一次、二次、高次(三次)と、機能分担・役割分担の下、重層構造で地域医療は支えられている。現状は、診療所は、医療の再生産が覚束ない水準であり、この薄氷を踏むような状況は続けば、早晩、地域医療の底が抜ける危険性が高い。

◆医療体制強化に向けた「底上げ」へ 診療報酬の大幅引き上げは必須

財務省は、再診料の「外来管理加算」の廃止や初診料の「機能強化加算」廃止、地域包括診療料・加算の廃止・包括化をいうが、各々2,057 億円、296 億円、69億円の計2,422 億円に相当する(R6社会保険診療行為別統計より算出)。実施されれば改定率▲0.5%に相当する。これはR6年度(2024年度)改定での、①生活習慣病管理料や処方箋料等の再編等による▲0.25%の倍であり、②ベースアップ評価料の+0.6%をほぼ帳消しにする。

これでは、第一線医療は崩壊し、この間、政策誘導、経済誘導も相まって整備された、病診の機能分担、病診連携は水泡に帰し、患者の大病院集中となり勤務医は疲弊し悪循環となる。

財務省は、患者負担は3割限度とした2002年健保法附則第2条の「改正も視野に入れ、正面から国民的な議論を喚起すべき」と説く。また選定療養の更なるメニュー追加と部分的保険外しを期した更なる活用も説いている。前者は国会審議の軽視、侵害である。後者は、選定療養の考え方が整理された健保法改正時の「新たな保険外併用療養費制度においては、・・・保険給付外の範囲が無制限に拡大されないよう適切に配慮すること」とした2006年6月13日参院厚生労働委員会の附帯決議に反している。

保険給付の充実、医療体制の強化へは財源を要す。給付増は負担増である。財務省は闇雲な患者負担増や診療所の標的化ではなく、必要な負担額を示し、政治や国民に問うことが本来だと考える。伊原厚労事務次官は11月13日、高松市の講演で「支払った社会保険料は、サービスを通じて家計に還元されるもの」だと説明。これを軽減することは「患者や利用者の負担増につながる可能性もある」と説いた。森光医政局長は10月26日、都内の講演で、医療インフラ減少で「地域社会が揺らぐ」と危機感を露わにした。

医療は平時の安全保障である。有事の安全保障同様に国民の命を守るために必要な費用をかけるべきである。われわれは、医療体制の強化に向けた「底上げ」と医療の再生産を保障する、診療報酬の大幅引き上げを改めて強く求める。

2025年11月18日

◆医療法人:令和6年度 病院・診療所の赤字割合(医業収支)と医業利益率

<2025.10.27 医療部会資料より>

◆薄氷を踏む、医療機関経営

経常利益率、最頻値は病院と無床診療所は「0.0%~1.0%」 有床診療所は「1.0~2.0%」

<2025.10.27 医療部会資料より>

◆2023年度・2024年度の医科診療所の経営状況|黒字/赤字割合 <2025.10.29 中医協総会資料より>

全ての診療科で2023年度から2024年度にかけて医業利益が赤字の診療所の割合が大きくなっている