神奈川県保険医協会とは

開業医を中心とする保険医の生活と権利を守り、

国民の健康と医療の向上を目指す

TOP > 神奈川県保険医協会とは > 私たちの考え > 2025/11/10 政策部長談話「OTC類似薬の保険外しの収束策、外来薬剤の追加負担を警鐘する 高額療養費の代替財源化へ反対し、医療体制強化へ前向きな負担への理解求める」

2025/11/10 政策部長談話「OTC類似薬の保険外しの収束策、外来薬剤の追加負担を警鐘する 高額療養費の代替財源化へ反対し、医療体制強化へ前向きな負担への理解求める」

OTC類似薬の保険外しの収束策、外来薬剤の追加負担を警鐘する

高額療養費の代替財源化へ反対し、医療体制強化へ前向きな負担への理解求める

神奈川県保険医協会

政策部長 磯崎 哲男

◆凍結された高額療養費見直しの代替財源で舞台は医療保険部会へ

患者団体の反発で「凍結」された高額療養費制度(患者負担上限額)の見直しは、「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」で4回の議論を経て9月16日、親会議の医療保険部会で、「他の改革項目」も含め、医療保険制度改革全体の中で全体感を持って議論すること」となり、議論が継続・併走している。

専門委員会の議論は手詰まり感があり、制度見直しでの削減財源▲5,300億円の代替材財源捻出のため、親会議の医療保険部会での議論へ吸収させた感が強い。客観状況から早晩、OTC類似薬の保険外しが焦点化する公算が濃厚であったが、ここに来て外来薬剤の給付削減、追加患者負担へと広く「投網」をかける方策が出始めている。これは解熱・消炎・鎮痛剤、去痰剤、便秘薬、胃潰瘍薬、花粉症薬、保湿薬など医療用汎用薬を、「OTC類似薬」と称した薬剤給付削減と同様に第一線医療を潰すに等しい。

われわれはこの動きを牽制、警鐘し反対し、医療保険強化への前向き負担への理解を強く求める。

◆臨床的に問題が多いOTC類似薬の保険外し 厚労省がOTCとの相違や現実性の乏しさを冷静に提示

医療保険部会では9月18日から、中長期的な視点で医療・医療保険制度の「あるべき将来像」の議論が開始され、2026年度制度改正を念頭に年末に取りまとめとなっている。既に①後期高齢者の3割負担導入、②OTC類似薬や長期収載品、バイオシミラーなど薬剤の保険給付の在り方、③高額療養費の見直しが、テーマとして議論が重ねられている。

11月6日の医療保険部会では、OTC類似薬の保険適用外しに関し、これまでの意見と留意点が整理され厚労省より示された。そこでは、▽受診遅延による健康被害、▽医師や薬剤師と相談しながらの薬歴管理の必要性、▽単に保険外しではセルフメディケーション実施とならない困難性、▽薬局不在の地域の問題、▽薬の過剰摂取、飲み合わせリスクの考慮、▽医療用医薬品とOTC医薬品の薬剤費比較、▽患者負担への配慮(子どもや慢性疾患患者、低所得者、難病や心身障害者―過度な負担や助成制度の対象外となることでの急激な変化)が提示された。

更に、より根本的問題として、▽大多数のOTC医薬品は、医療用医薬品のように患者個々の量に対応して出せない、▽OTC医薬品が安定的に確保されておらず、全薬局で一律な対応ができない、と示し、「有効成分が一致していても、用法・用量、効能・効果、投与経路・剤形などに違いがある」として実際的な具体例を提示した。OTC類似薬の保険給付の在り方の今後の論点とし「仕組み」や「範囲」をあげたが、慎重論が大勢を占め暗礁に乗り上げた感がある。

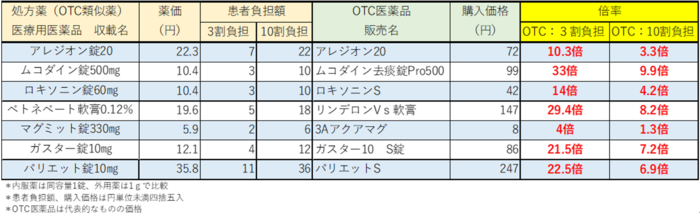

OTC類似薬の保険適用除外でのOTC購入は、薬価の10割負担より高く(図1)、医療用汎用薬で8割の患者を全体の2割の医療費で診ている第一線医療へは壊滅的な影響が出る*1*2。

臨床的にも、現実的にも浮世離れしたOTC類似薬の保険外しの議論は明らかに潮目が変化した。

◆楽観は禁物 財務省が外来薬剤の自己負担の拡大を提案 健保法附則や過去の経験を無視

しかし、潮目の変化で話は終わらない。11月5日の財政制度等審議会財政制度分科会に、「物量作戦」で、診療所の診療報酬引き下げを中心とした沢山の資料が出された。その中で、「薬剤自己負担の在り方の見直し」の資料はこれまでと様相を異にしていた。

これまで、OTC類似薬に関し財務省は、これを保険外化し選定療養で通常医療と接合する提案をしてきていたが、今回はそれが消失している。代わって、「OTC類似薬を対象とした限定的な見直しにとどまらず、外来薬剤に関して広く対象として、一定額の自己負担を追加的に求めることも含め、幅広い選択肢について真摯に検討を進め、早急に結論を得るべき」と、提案してきた。しかも、高市首相の表明演説にある「OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直し」と整合的であるかのように見せている。

更には、患者負担は3割限度とした「2002年健保法附則第2条との関係が問題となるのであれば、その改正も視野に入れ、正面から国民的な議論を喚起すべき」としており、財務省の越権は度が過ぎる。

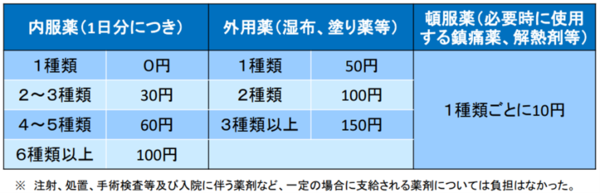

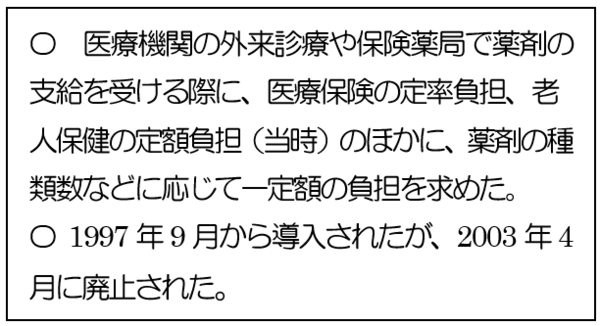

1997年に導入され2002年に廃止された、薬剤の別途負担も資料提示されている。これは健保法改定で健保本人2割負担導入とセットで組み込まれた、薬剤の種類数に応じた定額の追加負担である。定率負担に上乗せされ、患者・医療現場から不評で反対が強く、健保3割負担導入に際し完全廃止となったものである。「外来」の薬剤のみが対象で「入院」は対象外など、医薬分業推進の裏意図もあった。

過重負担の問題とともに、とりわけ、計算方法の複雑さから医療現場からは怨嗟の的であった。薬剤の保険請求は独特のルールがあり、内服薬の場合は服薬方法(時間と日数)が朝昼晩や食前・食後のように同じものは数種類まとめて1剤として合算し定率の患者負担となるが、これに種類数の多寡に応じた段階的定額負担を追加計算するという「剤」と「種類」の混在した煩雑な仕組みだった。

3割負担になる前の時代の遺物であり、現場の混乱や法令を無視したもので復活は道理がない。

しかし、潮目の変化で話は終わらない。11月5日の財政制度等審議会財政制度分科会に、「物量作戦」で、診療所の診療報酬引き下げを中心とした沢山の資料が出された。その中で、「薬剤自己負担の在り方の見直し」の資料はこれまでと様相を異にしていた。

これまで、OTC類似薬に関し財務省は、これを保険外化し選定療養で通常医療と接合する提案をしてきていたが、今回はそれが消失している。代わって、「OTC類似薬を対象とした限定的な見直しにとどまらず、外来薬剤に関して広く対象として、一定額の自己負担を追加的に求めることも含め、幅広い選択肢について真摯に検討を進め、早急に結論を得るべき」と、提案してきた。しかも、高市首相の表明演説にある「OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直し」と整合的であるかのように見せている。

更には、患者負担は3割限度とした「2002年健保法附則第2条との関係が問題となるのであれば、その改正も視野に入れ、正面から国民的な議論を喚起すべき」としており、財務省の越権は度が過ぎる。

1997年に導入され2002年に廃止された、薬剤の別途負担も資料提示されている。これは健保法改定で健保本人2割負担導入とセットで組み込まれた、薬剤の種類数に応じた定額の追加負担である。定率負担に上乗せされ、患者・医療現場から不評で反対が強く、健保3割負担導入に際し完全廃止となったものである。「外来」の薬剤のみが対象で「入院」は対象外など、医薬分業推進の裏意図もあった。

過重負担の問題とともに、とりわけ、計算方法の複雑さから医療現場からは怨嗟の的であった。薬剤の保険請求は独特のルールがあり、内服薬の場合は服薬方法(時間と日数)が朝昼晩や食前・食後のように同じものは数種類まとめて1剤として合算し定率の患者負担となるが、これに種類数の多寡に応じた段階的定額負担を追加計算するという「剤」と「種類」の混在した煩雑な仕組みだった。

3割負担になる前の時代の遺物であり、現場の混乱や法令を無視したもので復活は道理がない。

◆薬剤給付率引き下げ、薬剤別途負担、選定療養 医薬品全体に投網をかけ給付削減

OTC類似薬の保険給付問題は1997年の健保法改定の前後も、審議会や与党協議会などでも議論を重ねられていたものである。給付率の引き下げや参照価格制(保険償還率の限度額)など方策が検討されたものの、患者や医療現場への影響を踏まえ、賢明な判断の下、手を付けなかったものである。

11月16日の医療保険部会では元厚労官僚で学識委員から「保険外併用療養のような形で別途負担を求める仕組みも考えられる」と提案があった。これは、長期収載品(先発医薬品)へ適用されている、選定療養の活用である。要は「部分的保険外し」である。いま、長期収載品(先発医薬品)は後発医薬品との「価格差の1/4」を特別料金(差額料金)として患者が追加負担をしている。この1/4を1/3、1/2へと拡大する議論が医療保険部会でなされており、長期収載品の保険適用除外の暴論もでている。

つまりこのゴールに向けて、OTC類似薬もこのプロセスに載せたソフトランディングが透けている。

OTC類似薬は、法律改定による①薬剤給付率の引き下げ(薬剤の患者負担増)、②薬剤別途負担の導入(薬剤の追加患者負担)、ないしは告示改定による③選定療養への組み入れ(薬剤の差額患者負担)のいずれかで、進展する可能性が濃くなっている。

ちなみに、医療用医薬品の生産金額は9兆1,529億円、OTC(一般用医薬品)は8,803億円であり、医療用医薬品は医薬品全体の9割を占める。ガスタ―などの消化性潰瘍用剤は、医療用が2,870億円、OTCは69億円、漢方製剤は医療用が1,812億円、OTCは548億円、眼科用剤は医療用が2,285億円、OTCは740億円である(R5年「薬事工業生産動態統計調査:結果の概要」より)。医薬品の市場規模や生産、流通を考えても、OTC類似薬と称される本家本元の医療用医薬品をOTCへの代替は無理がある。

◆安心・必要な医療サービスは、首相が所信表明 参院付帯決議を反故にした差額の拡大は撤回を

「部分的保険外し」の道具と化した選定療養だが、長期収載品の選定療養は混乱が沈静化したわけではない。9月17日の中医協総会に選定療養への意見募集の結果が報告されたが、長期収載品の選定療養へは賛否両論が噴出し、「薬局で混乱を招いている」、「医師の裁量権・処方権の侵害」との声も強くある。

保険外併用療養が創設された2006年、参院厚生労働委員会では、「新たな保険外併用療養費制度においては、・・・保険給付外の範囲が無制限に拡大されないよう適切に配慮すること」の附帯決議(6月13日)がつけられている。しかし、健保法改定附則第2条とともに平気で蹂躙されている。

高額療養費制度見直しで想定の▲5,300億円は、患者負担増による受診抑制効果▲2,270億円を含んでおり、正味約▲3,000億円となる。全て代替とはならないだろうが、薬剤給付の削減を当て込んでは、患者の負担は嵩増しとなり、第一線医療は大きな影響を受ける。

高市首相は所信表明演説で「国民の皆様のいのちを守り、安心して必要なサービスを受けていただくためにも、赤字に苦しむ医療機関や介護施設への対応は待ったなしです。診療報酬・介護報酬については、賃上げ・物価高を適切に反映させていきますが、報酬改定の時期を待たず、経営の改善及び従業者の処遇改善につながる補助金を措置して、効果を前倒します」とした。このことの意味は重い。

薬剤給付を3,000億円~5,000億円削減し、保険料を軽減しても、患者負担で家計負担が過重となり、日常診療に支障をきたして第一線医療が守られなくなっては本末転倒である。

現在の医療保険加入者1億2千万人で、これを労使折半負担すれば単純計算で一人、月に約100円~200円の保険料の増加で担える。医療体制強化に給付増を伴うことへの前向きな理解も必要である。令和7年版「厚生労働白書」は「別冊版」とともに、この社会保障制度の国民理解を助ける優れものである。

われわれは、第一線医療を守るため、薬剤費の給付削減の策動に強く反対する。

2025年11月10日

*1:神奈川県保険医協会政策部長談話「第一線の地域医療を崩壊させるOTC類似医薬品の保険適用除外の策動に反対する」

https://www.hoken-i.co.jp/outline/h/2025312.html

*2:神奈川県保険医協会医療政策研究室論文「医薬品の保険給付範囲の縮小と皆保険制度の融解の危険性」(いのちとくらし研究所報NO92)

◆(図1)処方箋とOTC医薬品の価格差 OTC医薬品は処方薬の10割負担より高い

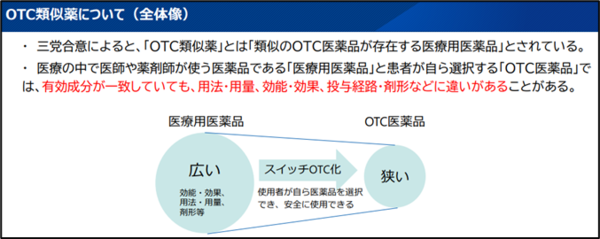

◆薬剤給付の在り方について ―長期収載品・先行バイオ医薬品・OTC類似薬ー(2025.11.6医療保険部会資料より)

◆医療用医薬品とのOTC医薬品の違い① -効能・効果-

医療用医薬品とOTC医薬品の有効成分が一致していても、効能・効果が異なる場合がある。

◆薬剤一部負担制度の概要(1997年~2003年)

OTC類似薬の保険外しの収束策、外来薬剤の追加負担を警鐘する

高額療養費の代替財源化へ反対し、医療体制強化へ前向きな負担への理解求める

神奈川県保険医協会

政策部長 磯崎 哲男

◆凍結された高額療養費見直しの代替財源で舞台は医療保険部会へ

患者団体の反発で「凍結」された高額療養費制度(患者負担上限額)の見直しは、「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」で4回の議論を経て9月16日、親会議の医療保険部会で、「他の改革項目」も含め、医療保険制度改革全体の中で全体感を持って議論すること」となり、議論が継続・併走している。

専門委員会の議論は手詰まり感があり、制度見直しでの削減財源▲5,300億円の代替材財源捻出のため、親会議の医療保険部会での議論へ吸収させた感が強い。客観状況から早晩、OTC類似薬の保険外しが焦点化する公算が濃厚であったが、ここに来て外来薬剤の給付削減、追加患者負担へと広く「投網」をかける方策が出始めている。これは解熱・消炎・鎮痛剤、去痰剤、便秘薬、胃潰瘍薬、花粉症薬、保湿薬など医療用汎用薬を、「OTC類似薬」と称した薬剤給付削減と同様に第一線医療を潰すに等しい。

われわれはこの動きを牽制、警鐘し反対し、医療保険強化への前向き負担への理解を強く求める。

◆臨床的に問題が多いOTC類似薬の保険外し 厚労省がOTCとの相違や現実性の乏しさを冷静に提示

医療保険部会では9月18日から、中長期的な視点で医療・医療保険制度の「あるべき将来像」の議論が開始され、2026年度制度改正を念頭に年末に取りまとめとなっている。既に①後期高齢者の3割負担導入、②OTC類似薬や長期収載品、バイオシミラーなど薬剤の保険給付の在り方、③高額療養費の見直しが、テーマとして議論が重ねられている。

11月6日の医療保険部会では、OTC類似薬の保険適用外しに関し、これまでの意見と留意点が整理され厚労省より示された。そこでは、▽受診遅延による健康被害、▽医師や薬剤師と相談しながらの薬歴管理の必要性、▽単に保険外しではセルフメディケーション実施とならない困難性、▽薬局不在の地域の問題、▽薬の過剰摂取、飲み合わせリスクの考慮、▽医療用医薬品とOTC医薬品の薬剤費比較、▽患者負担への配慮(子どもや慢性疾患患者、低所得者、難病や心身障害者―過度な負担や助成制度の対象外となることでの急激な変化)が提示された。

更に、より根本的問題として、▽大多数のOTC医薬品は、医療用医薬品のように患者個々の量に対応して出せない、▽OTC医薬品が安定的に確保されておらず、全薬局で一律な対応ができない、と示し、「有効成分が一致していても、用法・用量、効能・効果、投与経路・剤形などに違いがある」として実際的な具体例を提示した。OTC類似薬の保険給付の在り方の今後の論点とし「仕組み」や「範囲」をあげたが、慎重論が大勢を占め暗礁に乗り上げた感がある。

OTC類似薬の保険適用除外でのOTC購入は、薬価の10割負担より高く(図1)、医療用汎用薬で8割の患者を全体の2割の医療費で診ている第一線医療へは壊滅的な影響が出る*1*2。

臨床的にも、現実的にも浮世離れしたOTC類似薬の保険外しの議論は明らかに潮目が変化した。

◆楽観は禁物 財務省が外来薬剤の自己負担の拡大を提案 健保法附則や過去の経験を無視

しかし、潮目の変化で話は終わらない。11月5日の財政制度等審議会財政制度分科会に、「物量作戦」で、診療所の診療報酬引き下げを中心とした沢山の資料が出された。その中で、「薬剤自己負担の在り方の見直し」の資料はこれまでと様相を異にしていた。

これまで、OTC類似薬に関し財務省は、これを保険外化し選定療養で通常医療と接合する提案をしてきていたが、今回はそれが消失している。代わって、「OTC類似薬を対象とした限定的な見直しにとどまらず、外来薬剤に関して広く対象として、一定額の自己負担を追加的に求めることも含め、幅広い選択肢について真摯に検討を進め、早急に結論を得るべき」と、提案してきた。しかも、高市首相の表明演説にある「OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直し」と整合的であるかのように見せている。

更には、患者負担は3割限度とした「2002年健保法附則第2条との関係が問題となるのであれば、その改正も視野に入れ、正面から国民的な議論を喚起すべき」としており、財務省の越権は度が過ぎる。

1997年に導入され2002年に廃止された、薬剤の別途負担も資料提示されている。これは健保法改定で健保本人2割負担導入とセットで組み込まれた、薬剤の種類数に応じた定額の追加負担である。定率負担に上乗せされ、患者・医療現場から不評で反対が強く、健保3割負担導入に際し完全廃止となったものである。「外来」の薬剤のみが対象で「入院」は対象外など、医薬分業推進の裏意図もあった。

過重負担の問題とともに、とりわけ、計算方法の複雑さから医療現場からは怨嗟の的であった。薬剤の保険請求は独特のルールがあり、内服薬の場合は服薬方法(時間と日数)が朝昼晩や食前・食後のように同じものは数種類まとめて1剤として合算し定率の患者負担となるが、これに種類数の多寡に応じた段階的定額負担を追加計算するという「剤」と「種類」の混在した煩雑な仕組みだった。

3割負担になる前の時代の遺物であり、現場の混乱や法令を無視したもので復活は道理がない。

しかし、潮目の変化で話は終わらない。11月5日の財政制度等審議会財政制度分科会に、「物量作戦」で、診療所の診療報酬引き下げを中心とした沢山の資料が出された。その中で、「薬剤自己負担の在り方の見直し」の資料はこれまでと様相を異にしていた。

これまで、OTC類似薬に関し財務省は、これを保険外化し選定療養で通常医療と接合する提案をしてきていたが、今回はそれが消失している。代わって、「OTC類似薬を対象とした限定的な見直しにとどまらず、外来薬剤に関して広く対象として、一定額の自己負担を追加的に求めることも含め、幅広い選択肢について真摯に検討を進め、早急に結論を得るべき」と、提案してきた。しかも、高市首相の表明演説にある「OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直し」と整合的であるかのように見せている。

更には、患者負担は3割限度とした「2002年健保法附則第2条との関係が問題となるのであれば、その改正も視野に入れ、正面から国民的な議論を喚起すべき」としており、財務省の越権は度が過ぎる。

1997年に導入され2002年に廃止された、薬剤の別途負担も資料提示されている。これは健保法改定で健保本人2割負担導入とセットで組み込まれた、薬剤の種類数に応じた定額の追加負担である。定率負担に上乗せされ、患者・医療現場から不評で反対が強く、健保3割負担導入に際し完全廃止となったものである。「外来」の薬剤のみが対象で「入院」は対象外など、医薬分業推進の裏意図もあった。

過重負担の問題とともに、とりわけ、計算方法の複雑さから医療現場からは怨嗟の的であった。薬剤の保険請求は独特のルールがあり、内服薬の場合は服薬方法(時間と日数)が朝昼晩や食前・食後のように同じものは数種類まとめて1剤として合算し定率の患者負担となるが、これに種類数の多寡に応じた段階的定額負担を追加計算するという「剤」と「種類」の混在した煩雑な仕組みだった。

3割負担になる前の時代の遺物であり、現場の混乱や法令を無視したもので復活は道理がない。

◆薬剤給付率引き下げ、薬剤別途負担、選定療養 医薬品全体に投網をかけ給付削減

OTC類似薬の保険給付問題は1997年の健保法改定の前後も、審議会や与党協議会などでも議論を重ねられていたものである。給付率の引き下げや参照価格制(保険償還率の限度額)など方策が検討されたものの、患者や医療現場への影響を踏まえ、賢明な判断の下、手を付けなかったものである。

11月16日の医療保険部会では元厚労官僚で学識委員から「保険外併用療養のような形で別途負担を求める仕組みも考えられる」と提案があった。これは、長期収載品(先発医薬品)へ適用されている、選定療養の活用である。要は「部分的保険外し」である。いま、長期収載品(先発医薬品)は後発医薬品との「価格差の1/4」を特別料金(差額料金)として患者が追加負担をしている。この1/4を1/3、1/2へと拡大する議論が医療保険部会でなされており、長期収載品の保険適用除外の暴論もでている。

つまりこのゴールに向けて、OTC類似薬もこのプロセスに載せたソフトランディングが透けている。

OTC類似薬は、法律改定による①薬剤給付率の引き下げ(薬剤の患者負担増)、②薬剤別途負担の導入(薬剤の追加患者負担)、ないしは告示改定による③選定療養への組み入れ(薬剤の差額患者負担)のいずれかで、進展する可能性が濃くなっている。

ちなみに、医療用医薬品の生産金額は9兆1,529億円、OTC(一般用医薬品)は8,803億円であり、医療用医薬品は医薬品全体の9割を占める。ガスタ―などの消化性潰瘍用剤は、医療用が2,870億円、OTCは69億円、漢方製剤は医療用が1,812億円、OTCは548億円、眼科用剤は医療用が2,285億円、OTCは740億円である(R5年「薬事工業生産動態統計調査:結果の概要」より)。医薬品の市場規模や生産、流通を考えても、OTC類似薬と称される本家本元の医療用医薬品をOTCへの代替は無理がある。

◆安心・必要な医療サービスは、首相が所信表明 参院付帯決議を反故にした差額の拡大は撤回を

「部分的保険外し」の道具と化した選定療養だが、長期収載品の選定療養は混乱が沈静化したわけではない。9月17日の中医協総会に選定療養への意見募集の結果が報告されたが、長期収載品の選定療養へは賛否両論が噴出し、「薬局で混乱を招いている」、「医師の裁量権・処方権の侵害」との声も強くある。

保険外併用療養が創設された2006年、参院厚生労働委員会では、「新たな保険外併用療養費制度においては、・・・保険給付外の範囲が無制限に拡大されないよう適切に配慮すること」の附帯決議(6月13日)がつけられている。しかし、健保法改定附則第2条とともに平気で蹂躙されている。

高額療養費制度見直しで想定の▲5,300億円は、患者負担増による受診抑制効果▲2,270億円を含んでおり、正味約▲3,000億円となる。全て代替とはならないだろうが、薬剤給付の削減を当て込んでは、患者の負担は嵩増しとなり、第一線医療は大きな影響を受ける。

高市首相は所信表明演説で「国民の皆様のいのちを守り、安心して必要なサービスを受けていただくためにも、赤字に苦しむ医療機関や介護施設への対応は待ったなしです。診療報酬・介護報酬については、賃上げ・物価高を適切に反映させていきますが、報酬改定の時期を待たず、経営の改善及び従業者の処遇改善につながる補助金を措置して、効果を前倒します」とした。このことの意味は重い。

薬剤給付を3,000億円~5,000億円削減し、保険料を軽減しても、患者負担で家計負担が過重となり、日常診療に支障をきたして第一線医療が守られなくなっては本末転倒である。

現在の医療保険加入者1億2千万人で、これを労使折半負担すれば単純計算で一人、月に約100円~200円の保険料の増加で担える。医療体制強化に給付増を伴うことへの前向きな理解も必要である。令和7年版「厚生労働白書」は「別冊版」とともに、この社会保障制度の国民理解を助ける優れものである。

われわれは、第一線医療を守るため、薬剤費の給付削減の策動に強く反対する。

2025年11月10日

*1:神奈川県保険医協会政策部長談話「第一線の地域医療を崩壊させるOTC類似医薬品の保険適用除外の策動に反対する」

https://www.hoken-i.co.jp/outline/h/2025312.html

*2:神奈川県保険医協会医療政策研究室論文「医薬品の保険給付範囲の縮小と皆保険制度の融解の危険性」(いのちとくらし研究所報NO92)

◆(図1)処方箋とOTC医薬品の価格差 OTC医薬品は処方薬の10割負担より高い

◆薬剤給付の在り方について ―長期収載品・先行バイオ医薬品・OTC類似薬ー(2025.11.6医療保険部会資料より)

◆医療用医薬品とのOTC医薬品の違い① -効能・効果-

医療用医薬品とOTC医薬品の有効成分が一致していても、効能・効果が異なる場合がある。

◆薬剤一部負担制度の概要(1997年~2003年)