神奈川県保険医協会とは

開業医を中心とする保険医の生活と権利を守り、

国民の健康と医療の向上を目指す

TOP > 神奈川県保険医協会とは > お知らせ > 【保険医新聞連動企画―写真の魅力座談会】一瞬を鮮明に、永遠に

【保険医新聞連動企画―写真の魅力座談会】一瞬を鮮明に、永遠に

今や、カメラ機能付きスマートフォンや携帯電話を誰もが持つ時代だ。それにもかかわらず、スマホより大きくて、重たくて、高価なカメラを携えて、診療の傍ら理想の一枚を求め続ける人々がいる。今回は、カメラや写真が好きで好きでたまらない会員たちにその魅力を大いに語っていただいた。

夕焼けを留めたい

【洞澤繁先生(以下、洞澤)】お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。

私は1959年生まれで、写真を本格的に始めたのは1970年の大阪万博への家族旅行がきっかけでした。父も写真が結構好きでしたが、なぜかフィルムがローディング(装填)できておらず、撮ったはずなのに記録が一枚もない、と。そして友達から「本当に行ったのか」、「嘘ついたんじゃないのか」と疑われたことに頭にきて、そこから自分で始めるようになりました。月や天体が好きなアポロ世代でもあります。

では、自己紹介をお願いします。

【岩﨑雅充先生(以下、岩﨑)】相模原市南区で開業している岩﨑と申します。

【岩﨑雅充先生(以下、岩﨑)】相模原市南区で開業している岩﨑と申します。

僕は1967年生まれで、出身は北海道滝川市、羊しかいないようなところでした。星空を観ること、それから朝焼けや夕焼けの(日の出前と日没後の数十分間見える)マジックアワーのグラデーションがすごく好きで、何とかそれを記録に留めたいな、と思っていました。そう思い描いていた中学生のころ、写真が趣味の父からオリンパスのPEN(ペン) Sというハーフカメラをもらいました。

でも星空は三脚で固定しない限り難しくて撮れません。試行錯誤するうちに夕焼けは少しずつ撮れるようになりました。現像すると見たままの景色を再現できることに、すごく感動したことを覚えています。

【洞澤】PEN Sはいいカメラでしたね。ただ(通常の2倍の枚数を撮れる)ハーフカメラなので、36枚撮りのフィルムで撮ると、学生のお財布事情では地獄を見るという(笑)。

【鵜沼浩信先生(以下、鵜沼)】私は1960年生まれで、きっかけは9歳のときにおじさんが新発売のカメラを景品でもらってきたことでした。インスタマチックというカメラで、フィルムの装填が簡単な専用カートリッジを備えていました。写真の知識は当時何もありませんでした。ところが自宅と最も近い写真屋さんがたまたま、開業医だった父の患者で、現像は無料(タダ)!......後で親が払っていたのだと思いますが。

【鵜沼浩信先生(以下、鵜沼)】私は1960年生まれで、きっかけは9歳のときにおじさんが新発売のカメラを景品でもらってきたことでした。インスタマチックというカメラで、フィルムの装填が簡単な専用カートリッジを備えていました。写真の知識は当時何もありませんでした。ところが自宅と最も近い写真屋さんがたまたま、開業医だった父の患者で、現像は無料(タダ)!......後で親が払っていたのだと思いますが。

そのうち写真を人にプレゼントするようになり、中学の卒業アルバムはクラス写真を自分で撮り、ポケットアルバムをつくりました。評判は物凄く良かったです。「内緒で好きな女の子の写真を焼き増ししろ」なんてことも言われました。

大学時代にはイルフォード(イギリスの写真用品メーカー)の当時700万円もする日本に一台しかないフルセットの引き伸ばし機(写真フィルムの像を拡大・投影し、印画紙に焼き付けるための機械)を自由に使わせてもらいました。骨標本を撮るためにレンズは(高解像度・低歪曲・色滲みを抑えた)ロダゴンレンズ、フィルムは(階調が豊富で高解像度の)コダックのPanatomic(パナトミック)-Xで現像していました。贅沢でしょ。

今は、誰も観たことがないような風景。それを撮りに行きます。学生の頃から軽ワンボックスカーに原付バイクや自転車を積んであちこちに行っていました。車中泊歴は30年位です。雪山で寝泊まりできるようにFFヒーター(エンジン停止中でも車内を暖めることができる燃焼式ヒーター)をつけました。おかげで冬でもTシャツ一枚で寝られます。富士山から二合目にある、フォトスポットとして有名な水ヶ塚公園へ行き、気温がマイナス15度位の夜中~明け方に4~5時間ほど突っ立って、富士山頂をよく撮っています。今なおハマりまくっています。次の新型カメラを見ないで死ねるか、と。

ここ数年は動画に手を出しています。写真ではどうしてもできなかった表現が動画だとできますね。その反面、一画面の強さは写真の方が上だと思っています。写真と動画、その両方を一人で突き詰めることが、もう、面白くて面白くてしょうがないです。

【佐藤友美氏(以下、佐藤)】山口歯科医院に事務として7年ほど勤めています。運動会で走る子どもの姿を捉えたくて、入職と同時期にカメラを始めました。昼休みや会社帰りに野鳥を撮っています。

【佐藤友美氏(以下、佐藤)】山口歯科医院に事務として7年ほど勤めています。運動会で走る子どもの姿を捉えたくて、入職と同時期にカメラを始めました。昼休みや会社帰りに野鳥を撮っています。

【洞澤】佐藤さんは保険医協会の写真教室に以前から参加しており、佐藤さんの写真は『月刊保団連』の表紙に載りました(写真1)。素晴らしい作品です。鳥を撮るのは大変難しい。しかし鳥の目にピントが合っている。カメラを使いこなさなければ撮れません。どのようなライティングでしたか。

【佐藤】午後の日差しでちょうど後ろが暗くて、メジロにだけうまく光が当たってくれていました。少し暗めでしたから、少し明るく仕上げました。

【洞澤】『月刊保団連』の表紙を飾ることはすごいことです。全国の強者達が集まっていますから。まあ、僕は自分の写真をコンテストで品評されるのが嫌なのですが。そんなの勝手でしょ、と(笑)。

写真やカメラは機材中心派と、作品中心派に大きく分かれますが、その点について岩﨑先生はいかがですか。

【岩﨑】どちらかというと機材から入っていく方です。今は中判カメラ(最も一般に普及している35mmフィルムより大きく、大判フィルムよりは小さい〝中判フィルム〟を用いるカメラ)にハマり始めています。富士フイルムGFXシリーズのレンズ一体型デジタルカメラ「FUJIFILM GFX100RF」は軽くて画素数も1億200万。先日試写しましたが、素晴らしいですね。

【洞澤】フィルム時代には中判(カメラ)に興味を持たれなかったのですか。

【岩﨑】その頃は普通サイズのカメラで撮っていました。

【洞澤】デジカメの画素数が異常に多い大きなセンサーの中判デジカメなんか必要ないと私は思っていました。フイルム時代の35㎜サイズとブローニーサイズは明らかに画質の差は歴然でしたがデジカメはどうなのか。なぜ、プロはコマーシャルフォトの撮影において中判デジタルカメラを使うのかをフイルム世代の私は理解できませんでした。そんな中で、岩崎先生がわざわざ軽自動車が買えてしまう金額の中判デジカメを選んだ...そこには先生のめざす何かがあるのだとおもいます。

栂池高原の白い虹

【洞澤】続いて、思い出の一枚を教えてください。

【鵜沼】一枚なんて土台無理です。写真は何十年経っても〝当時どの音楽を聴いて、どの機材で、どんな気持ちでシャッターボタンへ指の力を込めたか〟を鮮明に呼び起してくれますもの。全部です(笑)。

【洞澤】そんなものですよね。岩﨑先生と佐藤さんはいかがですか。

【岩﨑】僕も一枚に絞ることはすごく難しくて、一応選んだのは娘の写真です(写真2)。ポーズを取らせると面白くないので、娘に「どう、楽しい?」と尋ねたら、パッと振り向いて、このピースサインでニコッと笑っていた、と。それが印象深かった。僕は写真集『決定的瞬間』で有名なアンリ・カルティエ=ブレッソンが好きで、瞬間を捉えたい。ですから、表情の一瞬。強いて選ぶなら、妻ではなく娘の写真にしました(笑)。

【佐藤】私は初めて写真展で入選した、「鋭い眼光」を選びました(写真3〈二科会写真部神奈川支部の第54回公募展に入選〉)。保険医協会の写真教室で講師を務める榊原俊寿先生(二科会写真部・プロ写真家)の勧めで応募しました。

この写真は近所の川を散歩している時に撮りました。鳥は川の方向を向くことがほとんどなのですが、その時は私の方を向いていて。望遠レンズを付けていたのでこれ以上引けずこうなりましたが、迫力が出てくれました。目を見開いたタイミングをちょうど写せました。

【洞澤】人間的な顔つきですね。なぜ鳥を撮るようになったのですか。

【佐藤】自分の目で見えないものを撮りたいな、という思いがあって......。普段私たちが鳥を見る距離はさほど近くありません。どんな形をしているのかな、飛ぶ姿をじっくり見てみたいな、と。

私はほとんど身近な場所でしか撮らず、野鳥にも詳しくありません。けれども写真は身近に生活する姿を形に残せます。綺麗に撮れたときは毛の形まで分かって、感動します。

【洞澤】動態の撮影は非常に難しい。どのように撮っていますか。

【佐藤】今のカメラには「鳥認識」という機能があります。枝がごちゃごちゃしているところでは手動で調整しますが、基本的には自動でピントを調整してくれます。

【洞澤】岩﨑先生のように一瞬の表情を捉えることも簡単ではありません。

【岩﨑】子どもは予期しない動きをしますからね。私はオートフォーカスの「白優先」設定にしておき、なんとなく動きを察知するようにしています。風景はマニュアルで、子どもはオートフォーカスで撮ることが多いですね。

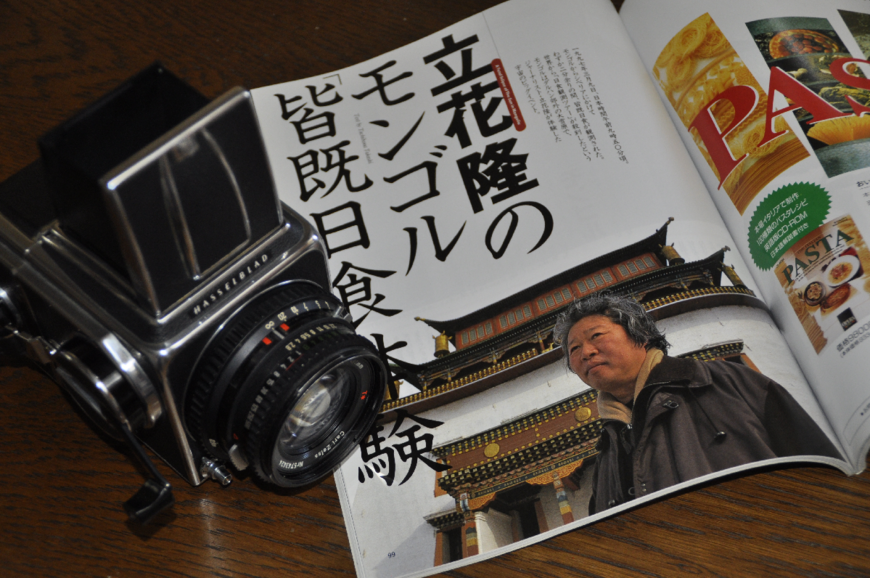

【洞澤】ありがとうございます。僕の「思い出の一枚」のエピソードは、かつて新潮社が発行していたネイチャー雑誌「SINRA」の「立花隆のモンゴル『皆既日食』体験」の取材旅行に同行したことです(写真4)。

皆既日食で編集部がホテルも飛行機もとれなくて、取材を頼まれました。診療は15日間も休みました。立花さんは基本的に写真が嫌いです。モンゴルでも「もういいでしょ、もういいよ、いいよ」なんて嫌がるので、僕は「もうちょっといい写真が撮れるまで、頑張りましょう」と粘りました。この写真もポーズをとらせたわけではなく、背後の城を写すために寝転んで、自然な表情になった時に狙いを定めてシャッターを切りました。憧れていた人と取材旅行に行って、同じ部屋で寝て......僕のいびきで起こしちゃったり。色々な思い出があります。

振り返れば、私は人物写真が好きです。生きている人間の表情が好きなのかな、中判カメラ・PENTAX67を親にねだったのも、実は好きな女の子を撮るためだった、と。うふふ......(笑)。

【鵜沼】よくわかります(深く頷く)。

あ、面白い写真を紹介させてください。長野県の栂池(つがいけ)高原へ紅葉を撮りに行ったら初雪が降っていて、なんと明け方に白い虹が現れました。普通の虹は水滴のプリズムなので七色ですが、粒が小さすぎて白くなったようです。目撃したのは私と自然園の管理人さんの二人だけでした。一生に一度しか撮れないでしょう。「思い出の一枚」はこの一枚かもしれません(写真5)。

【洞澤】すごいなぁ。

ライカ磨き ホッと

【洞澤】一枚の作品が出来上がるまでにどれだけボツを積み重ねたか。センスはその過程で磨かれ、写真にはその人の人生が写し出されます。もちろん才能も要りますが。先生方は納得できる作品に至るまでどのくらいボツを積み重ねているのでしょうか。

【佐藤】鳥は動きますから、何千枚に一枚です。

【鵜沼】フィルム時代はボツばかりでした。

「200km/h超で走るエースバイクを横から撮ってくれ」、あるいは雨の日に「ナイトラリーでコーナリングするラリーカーを撮ってくれ」と無茶な注文をされた時は大変でした。当時のカメラは防水ではありませんから、ビニール袋をかぶせてレンズ部分だけ穴を開けてファインダー(覗き窓)も覗けず、36枚撮りフィルムを何本も使い切りました。

カメラはメーカーや機種ごとにシャッターボタンを押してから実際にシャッターが切れるまでのタイムラグが異なります。昔はその違いを体得すべく、雑誌を読み込んだり50円玉を紐で吊るして練習したりしました。

【洞澤】私の話をすると、メキシコの日食を2分間、250枚撮りのフィルムで撮り続けたのですが、フィルム装填時に小石か何かが入っていたのだと思います。現像したら連続して撮影したスライドフィルムの中心に100コマ以上にわたって傷が入っていました

ベストショットが全部没になりました本当に落ち込みました。

【岩﨑】失敗談でいうと、ライカ(ドイツの高級カメラ)はレンジファインダー(キャップをしたままでもファインダーから被写体が見える機種)なので、レンズキャップをつけたままうっかりシャッターを切ることをたまにやってしまいました。

【鵜沼】一回や二回でなく、十回も百回もやりました。しまいにはキャップをしなくなりました。

【岩﨑】そうそうそう、面倒くさくなるんですよね。

【洞澤】アングルについて心掛けていることはありますか。

【岩﨑】僕は映画も好きなので、映画のワンシーンを頭に置いて撮ってはいます。この角度、こういうライティングだとよく撮れるかなと想像します。

【洞澤】上達の秘訣についてはどうですか。

【鵜沼】「こういう風に仕上げたい」という気持ちがまずあって、それを実現するために調べたり試行錯誤したりしてのめり込む人だけが写真を好きでい続けるような気がします。

望遠レンズ持ち通勤

【洞澤】撮影する時間はどのように確保していますか。

【岩﨑】どこに行くにしてもカメラは必ず持つようにしています。近所の風景でも日時や季節によって見え方が変わることが好きで、常にシャッターを押すようにしています。横浜が結構好きで、赤レンガ倉庫や山下公園、横浜外国人墓地周辺で、ベーリック・ホールやエリスマン邸のアンティークな食器やカーテンを暇さえあれば撮っています(写真6・7・8)。

【鵜沼】私は暇さえあれば、いつでもどこでもどこまでも、です。大晦日に「あ、十和田湖に行きたい」と思い立ち、元日の朝に帰ってきました。

天気が良かったので奥入瀬渓流の岩の上にある雪の綿帽子を観に行きました。除雪して2m以上になった雪の上へ一人でよじ登り、対岸の朝日を撮りました。後日気付きましたが、もしあのとき雪に埋もれていたら、春まで行方知れずになっていたでしょうね。FFヒーターのおかげで冬も暖かいです。

【岩﨑】羨ましい。

【佐藤】私は休日には家事や用事があり、あまり撮りに行けません。それなら昼休みに行けばいい、と思って。仕事がある日はほとんど毎日望遠レンズを携えています。

【洞澤】え、職場に置くのではなく、持ち歩くのですか。

【佐藤】はい。通勤時もタイミングが合えば撮影します。

【洞澤】写真は自然を〝真〟のまま〝写〟す、とされていますが、ネガ(ネガフィルム)ではうまくいきません。やはりポジ(ポジフィルム。現像した際にネガフィルムよりも色・明るさがそのまま映し出される)で撮る、というのがフィルム写真の本髄だろうと僕は考えています。

ただ、時代はフィルムからデジタルへ移り変わっています。デジタル時代の現像についてお伺いできますか。

【岩﨑】以前はRAW(RAW形式データでの撮影。JPEG形式より高画質で編集の自由度が高いが、現像ソフトが必要になる)で撮って、写真編集用ソフトLightroomで現像していたのですが面倒くさくなってきて、今はJPEGデータの撮って出しです。Macの「写真」というソフトをちょこちょこと触るくらいにしています。

【鵜沼】AIの発達に伴い現像・加工が物凄く簡単になりました。面白いですよ。オススメはLuminar Neoです。例えば、ディープシャドー(暗部〈シャドー〉より更に暗い部分)を少し明るくして、ハイエストライト(最高輝度部)をちょっと落としたい、中間の肌色はなんとなく明るくしたい、ということがボタンのスライドだけでうまく調整できます。

【佐藤】私もLuminar Neoを使っています。

【洞澤】現像はフィルム時代と全然違いますね。昔、私は疲れているのに現像しようとして、現像液に囲まれたまま眠ってしまったことがありました。

【鵜沼】温度が上がらなくて印画紙を手のひらで温めたり......、懐かしいです。フィルムカメラのレンズをデジカメに着けることもしているのですけれども、最も古いレンズは約150年前のもので、カビを削ったりして......。

【佐藤】ええー!

【岩﨑】そこまで古いフィルムを使ったことはありませんが、バルナックライカはフィルムの入れ方が難しくて、撮るだけでなくフィルム装填がある種の「儀式」みたいなところがありますよね。デジカメにない楽しさがあります。

【洞澤】ライカは下から入れるのですよね。懐かしいです。ハッセルブラッド(スウェーデンのカメラメーカー)はフィルムの装填方法が特に複雑で、「入れられなくなったら認知症を疑え」とおっしゃる医科の先生もおられたほどです。

【洞澤】写真を始めたい先生に一言、と尋ねるつもりでしたが、好きなら勝手に始めますよね。

【鵜沼】携帯電話は皆さん持っているので、敷居を上げずそこから始めるのがいいのではないでしょうか。最近はみんなインスタグラム(写真や動画の共有に特化したSNS)に食べ物の写真などを気軽に投稿しています。旅先のご飯に猫のおもちゃを添えて撮るだけで楽しくなっちゃいます(写真9)。

【洞澤】僕は今でもガラケーを使っています。写真の撮れる電話が許せない(笑)。でも、鵜沼先生はiPhoneをジンバルやスタビライザー(いずれも動画撮影時の手ブレを抑える装置)に取り付けて動画や写真を撮っているそうですね。それはほしいな、と思っちゃいました。

【鵜沼】携帯電話だと考えずに、サブカメラと捉えてはいかがでしょうか。今までは自分に合うサブカメラを探していました。けれども僕にだって軽く、楽に、楽しみながら撮りたいときってあるわけです。そうして辿り着いたのがiPhoneでした。

「カメラは難しくて分からない」と悩む方は、先にカメラを買って操作に戸惑っているようにお見受けします。しかし、まずは使い慣れたスマホで今までの十倍の枚数を撮ってみてください。毎日撮り続けると、自分のスタイルが確立し始めて面白くて仕方なくなってくるはずです。

【洞澤】簡単なもの、誰でも使えるものだとつまらなくなりませんか。僕はわざと難しい機材を手に入れることが楽しみでした。色々手を出すとお財布は大変になりますが。佐藤さんもかなりお金をはたいているのではないですか。

【佐藤】そうですね(笑)。鳥は速いので、上位機種でないとピントが合いません。そのためOMデジタルソリューションズ(旧オリンパス)の最上位機種を......。

もしカメラを先に買ってから写真を趣味にしたい、という先生方がおられましたら、エントリー機より中位~上位機種を買うことをお勧めします。中位~上位機種なら露出やシャッタースピードの調整はダイヤルを回すだけでできますが、初心者向け機種だと例えば、一回ボタンを押してからダイヤルを回す操作を求められます。しかしそれでは鳥など動きの速い被写体を咄嗟に撮れませんし、ややこしいと思います。初心者向けはかえって使いづらいです。

【鵜沼】そうですね。初心者向け機種はカスタマイズできるものもありますが、何を撮りたいのか決まっていなければカスタマイズもできません。

【洞澤】そろそろお開きの時間です。最後に一言、何かございますか。

【岩﨑】僕もこれからは協会の写真教室に参加して、勉強したいなと思いました。

【鵜沼】生まれ変わったら、撮影用自立型ドローンになって飛び回るつもりです!

......という意思表示はともかく、面白いと思ったら映像に残す習慣をつけましょう。最初からアートを狙ってもつまらないです。画像を『北斗の拳』風に加工するアプリやインスタグラムも流行っているので、今は映像制作の世界に飛び込みやすいと思います。

【洞澤】若い方々は写真に新たな価値を見出しているのかもしれませんね。

昔、大変お忙しい医科の先生が「夜まで診療した後、毎晩(一台一台熟練の職人が手作りし、世界中の写真家から絶大な支持を得ている)ライカを磨いて、初めてホッとできるんだ」とおっしゃっていました。ライカ愛好家で、40台以上持っていたそうです。診療が忙しく撮影は年数回程度だったそうですが、「そういう楽しみもあるのか」と印象に残っています。写真を撮る、にとどまらず、機材に癒しを求める人もいる。写真、そしてカメラにはえも言えぬ魅力が詰まっていると思います。

鵜沼浩信氏「凍る星 富士山水が塚公園」

佐藤友美氏1

佐藤友美氏2

佐藤友美氏3

◆自己紹介

|

〈お気に入りのカメラ〉 SIGMA fpL iPhone13 ProMax iPhone15ProMax |

|

|

|

写真歴7年。主に身近な野鳥の写真を撮影。文化部の写真教室を機に二科会写真部神奈川支部の公募展へ挑戦。以来3年連続入選。昨年の全国保険医写真展でも入選している。 |

|

|

〈お気に入りのカメラ〉 OM-1 MarkⅡ |

|

次回座談会のテーマを募集中です。ご記入は下記のフォームからお願い致します。

次回の写真教室は9月頃開催予定です。

ご参加・お問い合わせは写真教室(TEL:045-313-2111)までお問い合わせください。

今や、カメラ機能付きスマートフォンや携帯電話を誰もが持つ時代だ。それにもかかわらず、スマホより大きくて、重たくて、高価なカメラを携えて、診療の傍ら理想の一枚を求め続ける人々がいる。今回は、カメラや写真が好きで好きでたまらない会員たちにその魅力を大いに語っていただいた。

夕焼けを留めたい

【洞澤繁先生(以下、洞澤)】お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。

私は1959年生まれで、写真を本格的に始めたのは1970年の大阪万博への家族旅行がきっかけでした。父も写真が結構好きでしたが、なぜかフィルムがローディング(装填)できておらず、撮ったはずなのに記録が一枚もない、と。そして友達から「本当に行ったのか」、「嘘ついたんじゃないのか」と疑われたことに頭にきて、そこから自分で始めるようになりました。月や天体が好きなアポロ世代でもあります。

では、自己紹介をお願いします。

【岩﨑雅充先生(以下、岩﨑)】相模原市南区で開業している岩﨑と申します。

【岩﨑雅充先生(以下、岩﨑)】相模原市南区で開業している岩﨑と申します。

僕は1967年生まれで、出身は北海道滝川市、羊しかいないようなところでした。星空を観ること、それから朝焼けや夕焼けの(日の出前と日没後の数十分間見える)マジックアワーのグラデーションがすごく好きで、何とかそれを記録に留めたいな、と思っていました。そう思い描いていた中学生のころ、写真が趣味の父からオリンパスのPEN(ペン) Sというハーフカメラをもらいました。

でも星空は三脚で固定しない限り難しくて撮れません。試行錯誤するうちに夕焼けは少しずつ撮れるようになりました。現像すると見たままの景色を再現できることに、すごく感動したことを覚えています。

【洞澤】PEN Sはいいカメラでしたね。ただ(通常の2倍の枚数を撮れる)ハーフカメラなので、36枚撮りのフィルムで撮ると、学生のお財布事情では地獄を見るという(笑)。

【鵜沼浩信先生(以下、鵜沼)】私は1960年生まれで、きっかけは9歳のときにおじさんが新発売のカメラを景品でもらってきたことでした。インスタマチックというカメラで、フィルムの装填が簡単な専用カートリッジを備えていました。写真の知識は当時何もありませんでした。ところが自宅と最も近い写真屋さんがたまたま、開業医だった父の患者で、現像は無料(タダ)!......後で親が払っていたのだと思いますが。

【鵜沼浩信先生(以下、鵜沼)】私は1960年生まれで、きっかけは9歳のときにおじさんが新発売のカメラを景品でもらってきたことでした。インスタマチックというカメラで、フィルムの装填が簡単な専用カートリッジを備えていました。写真の知識は当時何もありませんでした。ところが自宅と最も近い写真屋さんがたまたま、開業医だった父の患者で、現像は無料(タダ)!......後で親が払っていたのだと思いますが。

そのうち写真を人にプレゼントするようになり、中学の卒業アルバムはクラス写真を自分で撮り、ポケットアルバムをつくりました。評判は物凄く良かったです。「内緒で好きな女の子の写真を焼き増ししろ」なんてことも言われました。

大学時代にはイルフォード(イギリスの写真用品メーカー)の当時700万円もする日本に一台しかないフルセットの引き伸ばし機(写真フィルムの像を拡大・投影し、印画紙に焼き付けるための機械)を自由に使わせてもらいました。骨標本を撮るためにレンズは(高解像度・低歪曲・色滲みを抑えた)ロダゴンレンズ、フィルムは(階調が豊富で高解像度の)コダックのPanatomic(パナトミック)-Xで現像していました。贅沢でしょ。

今は、誰も観たことがないような風景。それを撮りに行きます。学生の頃から軽ワンボックスカーに原付バイクや自転車を積んであちこちに行っていました。車中泊歴は30年位です。雪山で寝泊まりできるようにFFヒーター(エンジン停止中でも車内を暖めることができる燃焼式ヒーター)をつけました。おかげで冬でもTシャツ一枚で寝られます。富士山から二合目にある、フォトスポットとして有名な水ヶ塚公園へ行き、気温がマイナス15度位の夜中~明け方に4~5時間ほど突っ立って、富士山頂をよく撮っています。今なおハマりまくっています。次の新型カメラを見ないで死ねるか、と。

ここ数年は動画に手を出しています。写真ではどうしてもできなかった表現が動画だとできますね。その反面、一画面の強さは写真の方が上だと思っています。写真と動画、その両方を一人で突き詰めることが、もう、面白くて面白くてしょうがないです。

【佐藤友美氏(以下、佐藤)】山口歯科医院に事務として7年ほど勤めています。運動会で走る子どもの姿を捉えたくて、入職と同時期にカメラを始めました。昼休みや会社帰りに野鳥を撮っています。

【佐藤友美氏(以下、佐藤)】山口歯科医院に事務として7年ほど勤めています。運動会で走る子どもの姿を捉えたくて、入職と同時期にカメラを始めました。昼休みや会社帰りに野鳥を撮っています。

【洞澤】佐藤さんは保険医協会の写真教室に以前から参加しており、佐藤さんの写真は『月刊保団連』の表紙に載りました(写真1)。素晴らしい作品です。鳥を撮るのは大変難しい。しかし鳥の目にピントが合っている。カメラを使いこなさなければ撮れません。どのようなライティングでしたか。

【佐藤】午後の日差しでちょうど後ろが暗くて、メジロにだけうまく光が当たってくれていました。少し暗めでしたから、少し明るく仕上げました。

【洞澤】『月刊保団連』の表紙を飾ることはすごいことです。全国の強者達が集まっていますから。まあ、僕は自分の写真をコンテストで品評されるのが嫌なのですが。そんなの勝手でしょ、と(笑)。

写真やカメラは機材中心派と、作品中心派に大きく分かれますが、その点について岩﨑先生はいかがですか。

【岩﨑】どちらかというと機材から入っていく方です。今は中判カメラ(最も一般に普及している35mmフィルムより大きく、大判フィルムよりは小さい〝中判フィルム〟を用いるカメラ)にハマり始めています。富士フイルムGFXシリーズのレンズ一体型デジタルカメラ「FUJIFILM GFX100RF」は軽くて画素数も1億200万。先日試写しましたが、素晴らしいですね。

【洞澤】フィルム時代には中判(カメラ)に興味を持たれなかったのですか。

【岩﨑】その頃は普通サイズのカメラで撮っていました。

【洞澤】デジカメの画素数が異常に多い大きなセンサーの中判デジカメなんか必要ないと私は思っていました。フイルム時代の35㎜サイズとブローニーサイズは明らかに画質の差は歴然でしたがデジカメはどうなのか。なぜ、プロはコマーシャルフォトの撮影において中判デジタルカメラを使うのかをフイルム世代の私は理解できませんでした。そんな中で、岩崎先生がわざわざ軽自動車が買えてしまう金額の中判デジカメを選んだ...そこには先生のめざす何かがあるのだとおもいます。

栂池高原の白い虹

【洞澤】続いて、思い出の一枚を教えてください。

【鵜沼】一枚なんて土台無理です。写真は何十年経っても〝当時どの音楽を聴いて、どの機材で、どんな気持ちでシャッターボタンへ指の力を込めたか〟を鮮明に呼び起してくれますもの。全部です(笑)。

【洞澤】そんなものですよね。岩﨑先生と佐藤さんはいかがですか。

【岩﨑】僕も一枚に絞ることはすごく難しくて、一応選んだのは娘の写真です(写真2)。ポーズを取らせると面白くないので、娘に「どう、楽しい?」と尋ねたら、パッと振り向いて、このピースサインでニコッと笑っていた、と。それが印象深かった。僕は写真集『決定的瞬間』で有名なアンリ・カルティエ=ブレッソンが好きで、瞬間を捉えたい。ですから、表情の一瞬。強いて選ぶなら、妻ではなく娘の写真にしました(笑)。

【佐藤】私は初めて写真展で入選した、「鋭い眼光」を選びました(写真3〈二科会写真部神奈川支部の第54回公募展に入選〉)。保険医協会の写真教室で講師を務める榊原俊寿先生(二科会写真部・プロ写真家)の勧めで応募しました。

この写真は近所の川を散歩している時に撮りました。鳥は川の方向を向くことがほとんどなのですが、その時は私の方を向いていて。望遠レンズを付けていたのでこれ以上引けずこうなりましたが、迫力が出てくれました。目を見開いたタイミングをちょうど写せました。

【洞澤】人間的な顔つきですね。なぜ鳥を撮るようになったのですか。

【佐藤】自分の目で見えないものを撮りたいな、という思いがあって......。普段私たちが鳥を見る距離はさほど近くありません。どんな形をしているのかな、飛ぶ姿をじっくり見てみたいな、と。

私はほとんど身近な場所でしか撮らず、野鳥にも詳しくありません。けれども写真は身近に生活する姿を形に残せます。綺麗に撮れたときは毛の形まで分かって、感動します。

【洞澤】動態の撮影は非常に難しい。どのように撮っていますか。

【佐藤】今のカメラには「鳥認識」という機能があります。枝がごちゃごちゃしているところでは手動で調整しますが、基本的には自動でピントを調整してくれます。

【洞澤】岩﨑先生のように一瞬の表情を捉えることも簡単ではありません。

【岩﨑】子どもは予期しない動きをしますからね。私はオートフォーカスの「白優先」設定にしておき、なんとなく動きを察知するようにしています。風景はマニュアルで、子どもはオートフォーカスで撮ることが多いですね。

【洞澤】ありがとうございます。僕の「思い出の一枚」のエピソードは、かつて新潮社が発行していたネイチャー雑誌「SINRA」の「立花隆のモンゴル『皆既日食』体験」の取材旅行に同行したことです(写真4)。

皆既日食で編集部がホテルも飛行機もとれなくて、取材を頼まれました。診療は15日間も休みました。立花さんは基本的に写真が嫌いです。モンゴルでも「もういいでしょ、もういいよ、いいよ」なんて嫌がるので、僕は「もうちょっといい写真が撮れるまで、頑張りましょう」と粘りました。この写真もポーズをとらせたわけではなく、背後の城を写すために寝転んで、自然な表情になった時に狙いを定めてシャッターを切りました。憧れていた人と取材旅行に行って、同じ部屋で寝て......僕のいびきで起こしちゃったり。色々な思い出があります。

振り返れば、私は人物写真が好きです。生きている人間の表情が好きなのかな、中判カメラ・PENTAX67を親にねだったのも、実は好きな女の子を撮るためだった、と。うふふ......(笑)。

【鵜沼】よくわかります(深く頷く)。

あ、面白い写真を紹介させてください。長野県の栂池(つがいけ)高原へ紅葉を撮りに行ったら初雪が降っていて、なんと明け方に白い虹が現れました。普通の虹は水滴のプリズムなので七色ですが、粒が小さすぎて白くなったようです。目撃したのは私と自然園の管理人さんの二人だけでした。一生に一度しか撮れないでしょう。「思い出の一枚」はこの一枚かもしれません(写真5)。

【洞澤】すごいなぁ。

ライカ磨き ホッと

【洞澤】一枚の作品が出来上がるまでにどれだけボツを積み重ねたか。センスはその過程で磨かれ、写真にはその人の人生が写し出されます。もちろん才能も要りますが。先生方は納得できる作品に至るまでどのくらいボツを積み重ねているのでしょうか。

【佐藤】鳥は動きますから、何千枚に一枚です。

【鵜沼】フィルム時代はボツばかりでした。

「200km/h超で走るエースバイクを横から撮ってくれ」、あるいは雨の日に「ナイトラリーでコーナリングするラリーカーを撮ってくれ」と無茶な注文をされた時は大変でした。当時のカメラは防水ではありませんから、ビニール袋をかぶせてレンズ部分だけ穴を開けてファインダー(覗き窓)も覗けず、36枚撮りフィルムを何本も使い切りました。

カメラはメーカーや機種ごとにシャッターボタンを押してから実際にシャッターが切れるまでのタイムラグが異なります。昔はその違いを体得すべく、雑誌を読み込んだり50円玉を紐で吊るして練習したりしました。

【洞澤】私の話をすると、メキシコの日食を2分間、250枚撮りのフィルムで撮り続けたのですが、フィルム装填時に小石か何かが入っていたのだと思います。現像したら連続して撮影したスライドフィルムの中心に100コマ以上にわたって傷が入っていました

ベストショットが全部没になりました本当に落ち込みました。

【岩﨑】失敗談でいうと、ライカ(ドイツの高級カメラ)はレンジファインダー(キャップをしたままでもファインダーから被写体が見える機種)なので、レンズキャップをつけたままうっかりシャッターを切ることをたまにやってしまいました。

【鵜沼】一回や二回でなく、十回も百回もやりました。しまいにはキャップをしなくなりました。

【岩﨑】そうそうそう、面倒くさくなるんですよね。

【洞澤】アングルについて心掛けていることはありますか。

【岩﨑】僕は映画も好きなので、映画のワンシーンを頭に置いて撮ってはいます。この角度、こういうライティングだとよく撮れるかなと想像します。

【洞澤】上達の秘訣についてはどうですか。

【鵜沼】「こういう風に仕上げたい」という気持ちがまずあって、それを実現するために調べたり試行錯誤したりしてのめり込む人だけが写真を好きでい続けるような気がします。

望遠レンズ持ち通勤

【洞澤】撮影する時間はどのように確保していますか。

【岩﨑】どこに行くにしてもカメラは必ず持つようにしています。近所の風景でも日時や季節によって見え方が変わることが好きで、常にシャッターを押すようにしています。横浜が結構好きで、赤レンガ倉庫や山下公園、横浜外国人墓地周辺で、ベーリック・ホールやエリスマン邸のアンティークな食器やカーテンを暇さえあれば撮っています(写真6・7・8)。

【鵜沼】私は暇さえあれば、いつでもどこでもどこまでも、です。大晦日に「あ、十和田湖に行きたい」と思い立ち、元日の朝に帰ってきました。

天気が良かったので奥入瀬渓流の岩の上にある雪の綿帽子を観に行きました。除雪して2m以上になった雪の上へ一人でよじ登り、対岸の朝日を撮りました。後日気付きましたが、もしあのとき雪に埋もれていたら、春まで行方知れずになっていたでしょうね。FFヒーターのおかげで冬も暖かいです。

【岩﨑】羨ましい。

【佐藤】私は休日には家事や用事があり、あまり撮りに行けません。それなら昼休みに行けばいい、と思って。仕事がある日はほとんど毎日望遠レンズを携えています。

【洞澤】え、職場に置くのではなく、持ち歩くのですか。

【佐藤】はい。通勤時もタイミングが合えば撮影します。

【洞澤】写真は自然を〝真〟のまま〝写〟す、とされていますが、ネガ(ネガフィルム)ではうまくいきません。やはりポジ(ポジフィルム。現像した際にネガフィルムよりも色・明るさがそのまま映し出される)で撮る、というのがフィルム写真の本髄だろうと僕は考えています。

ただ、時代はフィルムからデジタルへ移り変わっています。デジタル時代の現像についてお伺いできますか。

【岩﨑】以前はRAW(RAW形式データでの撮影。JPEG形式より高画質で編集の自由度が高いが、現像ソフトが必要になる)で撮って、写真編集用ソフトLightroomで現像していたのですが面倒くさくなってきて、今はJPEGデータの撮って出しです。Macの「写真」というソフトをちょこちょこと触るくらいにしています。

【鵜沼】AIの発達に伴い現像・加工が物凄く簡単になりました。面白いですよ。オススメはLuminar Neoです。例えば、ディープシャドー(暗部〈シャドー〉より更に暗い部分)を少し明るくして、ハイエストライト(最高輝度部)をちょっと落としたい、中間の肌色はなんとなく明るくしたい、ということがボタンのスライドだけでうまく調整できます。

【佐藤】私もLuminar Neoを使っています。

【洞澤】現像はフィルム時代と全然違いますね。昔、私は疲れているのに現像しようとして、現像液に囲まれたまま眠ってしまったことがありました。

【鵜沼】温度が上がらなくて印画紙を手のひらで温めたり......、懐かしいです。フィルムカメラのレンズをデジカメに着けることもしているのですけれども、最も古いレンズは約150年前のもので、カビを削ったりして......。

【佐藤】ええー!

【岩﨑】そこまで古いフィルムを使ったことはありませんが、バルナックライカはフィルムの入れ方が難しくて、撮るだけでなくフィルム装填がある種の「儀式」みたいなところがありますよね。デジカメにない楽しさがあります。

【洞澤】ライカは下から入れるのですよね。懐かしいです。ハッセルブラッド(スウェーデンのカメラメーカー)はフィルムの装填方法が特に複雑で、「入れられなくなったら認知症を疑え」とおっしゃる医科の先生もおられたほどです。

【洞澤】写真を始めたい先生に一言、と尋ねるつもりでしたが、好きなら勝手に始めますよね。

【鵜沼】携帯電話は皆さん持っているので、敷居を上げずそこから始めるのがいいのではないでしょうか。最近はみんなインスタグラム(写真や動画の共有に特化したSNS)に食べ物の写真などを気軽に投稿しています。旅先のご飯に猫のおもちゃを添えて撮るだけで楽しくなっちゃいます(写真9)。

【洞澤】僕は今でもガラケーを使っています。写真の撮れる電話が許せない(笑)。でも、鵜沼先生はiPhoneをジンバルやスタビライザー(いずれも動画撮影時の手ブレを抑える装置)に取り付けて動画や写真を撮っているそうですね。それはほしいな、と思っちゃいました。

【鵜沼】携帯電話だと考えずに、サブカメラと捉えてはいかがでしょうか。今までは自分に合うサブカメラを探していました。けれども僕にだって軽く、楽に、楽しみながら撮りたいときってあるわけです。そうして辿り着いたのがiPhoneでした。

「カメラは難しくて分からない」と悩む方は、先にカメラを買って操作に戸惑っているようにお見受けします。しかし、まずは使い慣れたスマホで今までの十倍の枚数を撮ってみてください。毎日撮り続けると、自分のスタイルが確立し始めて面白くて仕方なくなってくるはずです。

【洞澤】簡単なもの、誰でも使えるものだとつまらなくなりませんか。僕はわざと難しい機材を手に入れることが楽しみでした。色々手を出すとお財布は大変になりますが。佐藤さんもかなりお金をはたいているのではないですか。

【佐藤】そうですね(笑)。鳥は速いので、上位機種でないとピントが合いません。そのためOMデジタルソリューションズ(旧オリンパス)の最上位機種を......。

もしカメラを先に買ってから写真を趣味にしたい、という先生方がおられましたら、エントリー機より中位~上位機種を買うことをお勧めします。中位~上位機種なら露出やシャッタースピードの調整はダイヤルを回すだけでできますが、初心者向け機種だと例えば、一回ボタンを押してからダイヤルを回す操作を求められます。しかしそれでは鳥など動きの速い被写体を咄嗟に撮れませんし、ややこしいと思います。初心者向けはかえって使いづらいです。

【鵜沼】そうですね。初心者向け機種はカスタマイズできるものもありますが、何を撮りたいのか決まっていなければカスタマイズもできません。

【洞澤】そろそろお開きの時間です。最後に一言、何かございますか。

【岩﨑】僕もこれからは協会の写真教室に参加して、勉強したいなと思いました。

【鵜沼】生まれ変わったら、撮影用自立型ドローンになって飛び回るつもりです!

......という意思表示はともかく、面白いと思ったら映像に残す習慣をつけましょう。最初からアートを狙ってもつまらないです。画像を『北斗の拳』風に加工するアプリやインスタグラムも流行っているので、今は映像制作の世界に飛び込みやすいと思います。

【洞澤】若い方々は写真に新たな価値を見出しているのかもしれませんね。

昔、大変お忙しい医科の先生が「夜まで診療した後、毎晩(一台一台熟練の職人が手作りし、世界中の写真家から絶大な支持を得ている)ライカを磨いて、初めてホッとできるんだ」とおっしゃっていました。ライカ愛好家で、40台以上持っていたそうです。診療が忙しく撮影は年数回程度だったそうですが、「そういう楽しみもあるのか」と印象に残っています。写真を撮る、にとどまらず、機材に癒しを求める人もいる。写真、そしてカメラにはえも言えぬ魅力が詰まっていると思います。

鵜沼浩信氏「凍る星 富士山水が塚公園」

佐藤友美氏1

佐藤友美氏2

佐藤友美氏3

◆自己紹介

|

〈お気に入りのカメラ〉 SIGMA fpL iPhone13 ProMax iPhone15ProMax |

|

|

|

写真歴7年。主に身近な野鳥の写真を撮影。文化部の写真教室を機に二科会写真部神奈川支部の公募展へ挑戦。以来3年連続入選。昨年の全国保険医写真展でも入選している。 |

|

|

〈お気に入りのカメラ〉 OM-1 MarkⅡ |

|

次回座談会のテーマを募集中です。ご記入は下記のフォームからお願い致します。

次回の写真教室は9月頃開催予定です。

ご参加・お問い合わせは写真教室(TEL:045-313-2111)までお問い合わせください。